1149 résultats pour "l+homme+des+sorts"

-

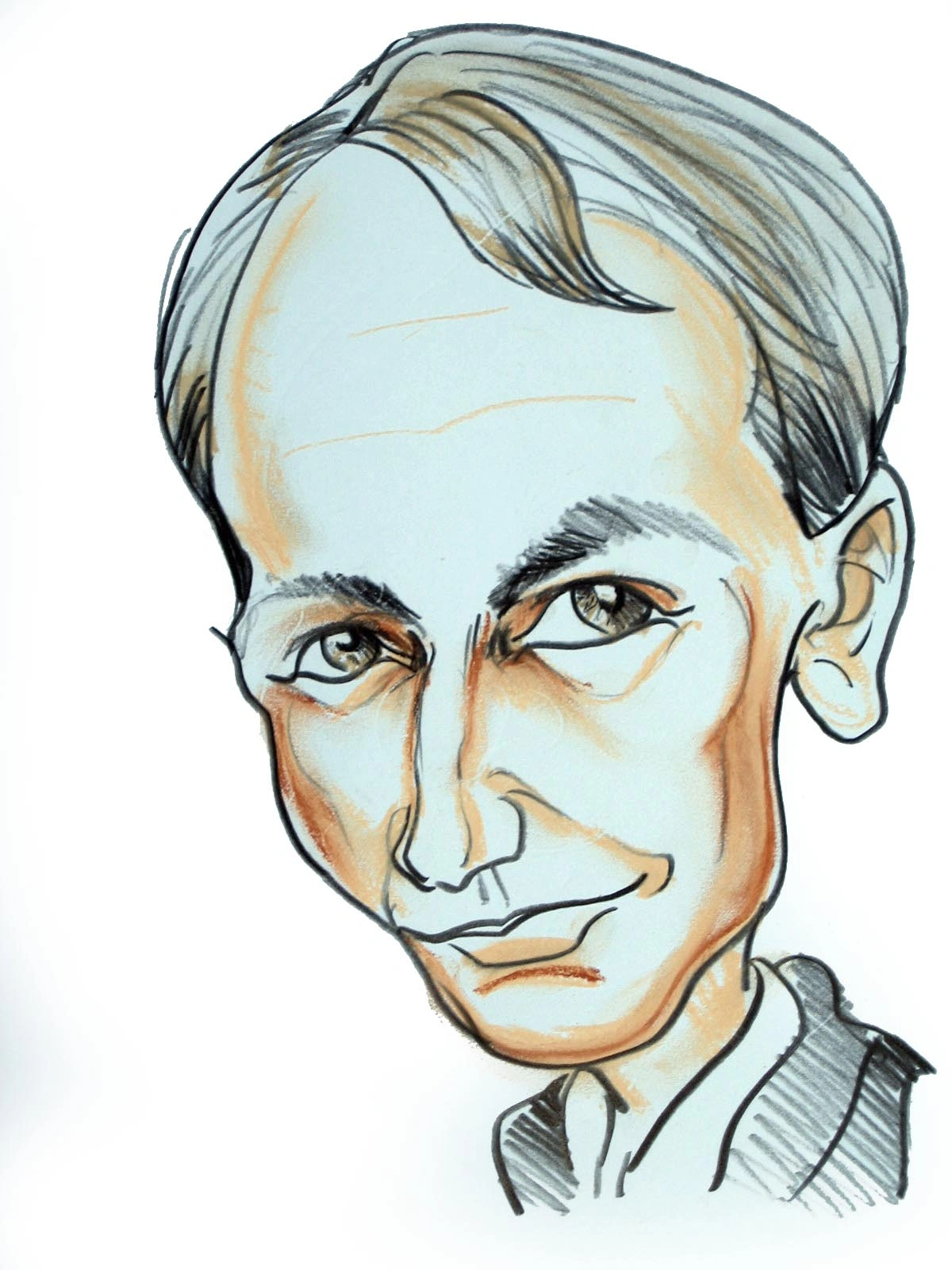

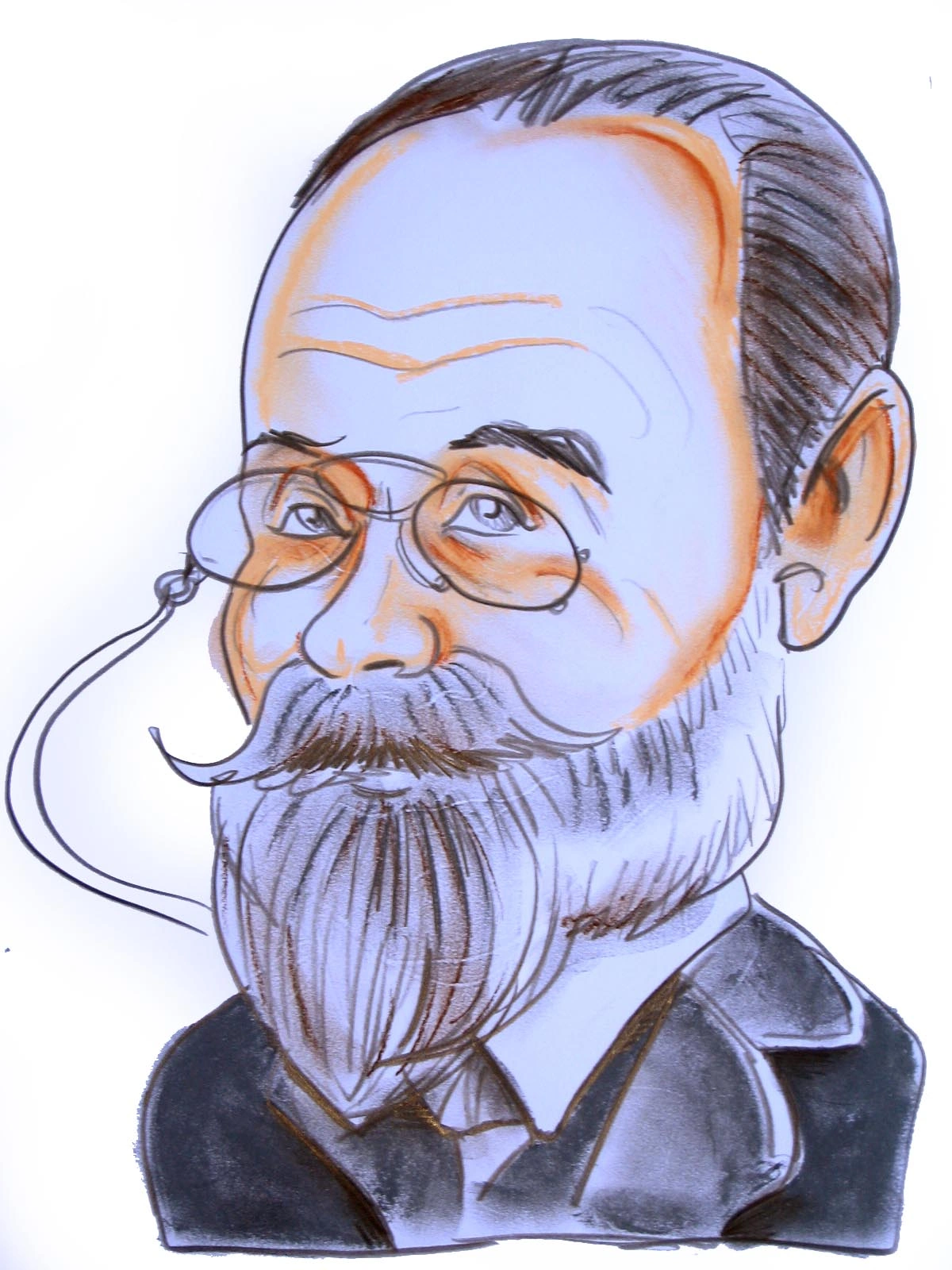

Francisco de Quevedo Y Villegas

Francisco de Quevedo Y Villegas 1580-1645 Né à Madrid. Sa famille, des gens de cour. Secrétaire de la princesse Marie, épouse de Maximilien d'Allemagne. Très spirituel. A la cour, il se fit une grande réputation de poète (voir : Flores de pontas illustres (1605) d'Espinosa). Très satirique et cynique, il avait la tête près du bonnet. D'étranges histoires courent sur son compte : il aurait tué un homme à Alcala ; transpercé de son épée le capitaine Rodriguez qui lui refusait le haut du pavé et tu...

-

LE TEMPÉRAMENT DE ROUSSEAU

LE TEMPÉRAMENT DE ROUSSEAU Son principal trait de caractère est une émotivité extrême, presque maladive, sorte de tare héréditaire encore aggravée par son éducation, ses habitudes de vie et des misères physiques dont il se sent humilié. Il est rarement en paix avec lui-même. Cette inquiétude le rend timide et gauche. Il refrène, tant qu'il peut, les mouvements de son excessive susceptibilité. Puis sa colère ou sa rancune éclatent brusquement, le poussant aux pires maladresses. Il se fait des enn...

-

Ces badineries ne sont telles qu'en apparence, car, dans le fond, elles portent un sens très solide (La Fontaine). qu'en pensez-vous ?

« Ces badineries ne sont telles qu'en apparence, car, dans le fond, elles portent un sens très solide. » (LA FONTAINE.) La Fontaine avait la plus grande estime pour la fable : C'est proprement un charme... (Livre VII à Mme de Montespan). On peut croire que ce n'est pas le principal but qu'Esope se propose qui l'a attiré davantage : J'y tombe au moins mal que je puis (V, 1). Mais voulant faire partager son enthousiasme aux autres, il insiste surtout sur l'utilité de son ouvrage. Ces contes d'enfa...

-

La Chanson de Roland

La Chanson de Roland (vers 1100) Ce poème, longtemps oublié et retrouvé seulement au XIXe siècle, fut publié en 1837 par Francisque Michel, qui lui donna son titre. Il est constitué de 4002 vers décasyllabiques groupés en 291 laisses. Son auteur, un clerc qui avait une bonne connaissance des poètes latins et des auteurs sacrés, s'appelait peut-être TUROLDUS. Mais ce nom, cité au dernier vers du poème, pourrait être aussi bien celui du récitant ou du copiste. Après avoir fait la guerre aux Sarraz...

-

Les oeuvres du passé sont bonnes pour le passé, elles ne sont pas bonnes pour nous. Expliquez ce jugement d'Artaud et discutez-le à partir de vos lectures sans vous limitez au XVIIe siècle ?

S'élevant contre les œuvres du passé et la fixité d'une pensée « révolue », Antonin Artaud s'élève du même coup, non seulement contre l'ancienne tradition littéraire mais encore contre l'impact négative que ces œuvres peuvent avoir sur l'écrivain moderne (et par extension sur le lecteur). Selon ce théoricien du XXe siècle, la survivance ou plutôt l'imitation du passé est vraisemblablement nuisible à la qualité de l'œuvre littéraire. Son jugement soulève différentes questions : que nous apprend l...

-

COHEN, Albert

COHEN, Albert (16 août 1895-17 octobre 1981) Ecrivain L'image d'Albert Cohen que retient le monde est celle d'un homme âgé au crâne lisse, vivant cloîtré à Genève, le monocle à l'œil, le chapelet d'ambre aux doigts, le regard noir, vif et direct. Cette image de la fin de sa vie ne rend pas justice à cette personnalité si extraordinaire et séduisante. Dans son existence se marient l'Orient et l'Occident. Il est né à Corfou en 1985, au sein d'une famille juive de vieille aristocratie séfarade. Ses...

-

FRANÇOIS VI, duc de LA ROCHEFOUCAULD

FRANÇOIS VI, duc de LA ROCHEFOUCAULD (1613-1680) La caste au pouvoir déchoit en littérature par ses femmes, La Fayette, Sévigné, et par ses aigris, Retz, La Rochefoucauld. Certaines soirées des années 1678, ils durent d'ailleurs se retrouver tous les quatre pour méditer sur le plaisir de substitution que fut pour eux l'écriture, plaisir pur d'une littérature d'amateurs, pratiquée pour ellemême, entre soi, et non avec l'ambition, parfaitement vulgaire, d'être imprimé, à quoi on ne daigne condesce...

-

Analyse linéaire juste la fin du monde : en quoi ce prologue est-il atypique ?

Analyse Linéaire 1 – Juste la fin du monde (Jean-Luc Lagarce) LOUIS. – Plus tard‚ l’année d’après – j’allais mourir à mon tour – j’ai près de trente-quatre ans maintenant et c’est à cet âge que je mourrai‚ l’année d’après‚ de nombreux mois déjà que j’attendais à ne rien faire‚ à tricher‚ à ne plus savoir‚ de nombreux mois que j’attendais d’en avoir fini‚ l’année d’après‚ comme on ose bouger parfois‚ à peine‚ devant un danger extrême‚ imperceptiblement‚ sans vouloir faire de bruit ou co...

-

-

La musique Allemande de Bruckner à Strauss

La musique Allemande de Bruckner à Strauss " Voici l'homme providentiel ! Nous vivons à une époque musicienne par excellence. Un jeune homme dont la musique nous touche au plus profond de notre âme, et qui, j'en suis convaincu, suscitera la plus grande révolution dans le domaine de la musique ". C'est en ces termes que Robert Schumann, en automne 1863, annonça dans une lettre l'apparition dans le monde musical de Johannes Brahms (1833-1897), alors âgé de vingt ans. Schumann était convaincu qu'un...

-

L'oeuvre littéraire de DIDEROT

DIDEROT (1713-1784) DENIS DIDEROT est le fils d'un coutelier de Langres, artisan aisé, qui lui fait faire de bonnes études d'abord à Langres, puis à Paris. On le destine à la prêtrise. Mais la vocation lui fait défaut et, comme il ne se décide pas à choisir un autre état, son père lui coupe les vivres. Le jeune homme vit des leçons qu'il donne, des sermons qu'il compose, besogneux et bohème comme son « neveu de Rameau », et il met le comble au mécontentement des siens en épousant une lingère. E...

-

GUILLOUX, Louis

GUILLOUX, Louis (15 janvier 1899-14 octobre 1980) Ecrivain Seul romancier français à qui la plupart des critiques et des spécialistes aient reconnu la dimension des écrivains russes, Louis Guilloux est né le 15 janvier 1899 à Saint-Brieuc (dans les Côtes d'Armor, alors dites Côtes du Nord). Son père, socialiste convaincu, était cordonnier. Tout un milieu, une origine qui ont marqué à jamais ce jeune boursier du lycée de Saint-Brieuc qui débarque à Paris en 1918 et entre à l'Intransigeant. Antifa...

-

Dominique Fernandez (né en 1929) (L'École du Sud, 1989).

Dominique Fernandez (né en 1929) (L'École du Sud, 1989). La jeune Adeline vient de demander que le ménage soit fait à fond dans sa chambre. Deux servantes, la mère et la fille, arrivent, munies chacune d'une sorte de fouet à neuf lanières. Adeline, réfugiée près du lit, se demandait à quelle sorte de travail se livreraient les deux servantes armées d'engins aussi primitifs. La frénésie belliqueuse dont elles furent saisies dépassa ses prévisions les plus pessimistes, tout en lui donnant une fort...

-

Maupassant, La Parure, 1884.

Maupassant, La Parure, 1884. C'était une de ces jolies et charmantes filles, nées, comme par une erreur du destin, dans une famille d'employés. Elle n'avait pas de dot, pas d'espérances, aucun moyen d'être connue, comprise, aimée, épousée par un homme riche et distingué; et elle se laissa marier avec un petit commis du ministère de l'Instruction publique. Elle fut simple, ne pouvant être parée, mais malheureuse comme une déclassée; car les femmes n'ont point de caste ni de race, leur beauté, leu...

-

Balzac, Le Père Goriot :

Balzac, Le Père Goriot Bientôt la veuve se montre, attifée de son bonnet de tulle sous lequel pend un tour de faux cheveux mal mis; elle marche en traînassant ses pantoufles grimacées. Sa face vieillotte, grassouillette, du milieu de laquelle sort un nez à bec de perroquet; ses petites mains potelées, sa personne dodue comme un rat d'église, son corsage trop plein et qui flotte, sont en harmonie avec cette salle où suinte le malheur, où s'est blottie la spéculation et dont madame Vauquer respire...

-

Le but d'une dernière page de roman est-il uniquement de donner un dénouement à l'histoire ?

EAF 2009 Objet d'étude : le roman et ses personnages : visions de l'homme. Séries générales. Textes : Texte A Maupassant (1850-1883) Une Vie, chapitre XIV (1883) Texte B Zola (1840-1902) Germinal, septième partie, chapitre VI (1885) Texte C Giono (1895-1970) Regain, deuxième partie (1930) Texte D Malraux (1901- 1976) La Condition humaine,septième partie (1933) Texte E Albert Camus (1913-1960) La Peste, 5° partie, chapitre 5 (1947) Dissertation Le but d'une dernière page de roman est-il uniquemen...

-

FONTENELLE: sa vie, son oeuvre.

FONTENELLE (1657-1757) BERNARD LE BOVIER DE FONTENELLE est le neveu des frères Corneille. Parenté illustre qui lui sert de tremplin pour se lancer dans la littérature. Il se croit d'abord une vocation de poète. Il écrit des tragédies, des comédies, des églogues et jusqu'à des livrets pour les opéras de Lulli. Par solidarité envers ses oncles, il prend position contre Racine et Boileau, ce qui le pousse dans le clan des modernes. Il partage son temps entre Rouen et Paris et ne se fixe dans la cap...

-

-

On a dit de l'oeuvre de Rabelais qu'elle était une « leçon d'optimisme ». Expliquez ?

On a dit de l'oeuvre de Rabelais qu'elle était une « leçon d'optimisme ». Expliquez. Introduction : a) L'oeuvre de Rabelais est puissante et variée; b) mais elle nous donne en particulier une inaltérable leçon d'optimisme, c) que confirment la connaissance des conditions dans lesquelles elle a été conçue et écrite, l'aspect général du livre et les idées générales qui s'en dégagent. I. — Le but du livre. a) C'est d'abord une sorte d'almanach publié par Rabelais, médecin de l'Hôtel-Dieu de Lyon, e...

-

Victor HUGO, Notre-Dame de Paris

De ce personnage hors du commun qu'est Quasimodo, le sonneur de cloches de Notre-Dame, Victor Hugo fait un portrait original par la structure, par l'accumulation de traits et d'images dénotant la laideur et par tout un réseau de connotations. D'abord, le passage tout entier converge vers la dernière ligne. Après avoir opposé Quasimodo à ses concurrents, le narrateur provoque un effet de choc en révélant que la grimace n'est pas chez lui l'effet passager d'une contorsion, mais l'expression perman...

-

Faut-il avoir vécu pour écrire son autobiographie ?

Analyse du sujet et problématisation L'autobiographie est un récit dans lequel une personne raconte sa propre vie. Dans Le Pacte autobiographique, Philippe Lejeune la définit comme un « récit rétrospectif en prose qu'une personne réelle fait de sa propre existence, lorsqu'elle met l'accent sur sa vie individuelle, en particulier sur l'histoire de sa personnalité.» L'autobiographie nécessite donc, a priori, que son auteur ait vécu, c'est-à-dire, soit arrivé à un certain seuil de sa vie, à un mome...

-

On a reproché au théâtre d'être l'art du mensonge et de l'illusion. Qu'en pensez-vous ?

On a reproché au théâtre d'être l'art du mensonge et de l'illusion. Qu'en pensez-vous ? Le théâtre, reflet du réel Molière : « Lorsque vous peignez les hommes, il faut peindre d'après nature ; on veut que ces portraits ressemblent » ; et vous n'avez rien fait, si vous n'y faites reconnaître les gens de votre siècle. » (Dorante dans La Critique de l'École des femmes). Tchekhov : « On exige du héros, de l'héroïsme, qu'ils produisent des effets scéniques. Pourtant, dans la vie, ce n'est pas à tout...

-

FROISSART

FROISSART (vers 1335-vers 1405) JEAN FROISSART est né à Valenciennes. Ce bourgeois devenu homme d'Église se pousse dans l'entourage des grands. Il se trouve, en 1361, à la cour d'Angleterre, comme secrétaire de sa compatriote, la reine Philippine de Hainaut. Il est déjà possédé par une véritable passion d'enquêteur il recueille les témoignages des combattants de Crécy et de Poitiers; il visite l'Angleterre et l'Écosse; après quoi, il se rend en Italie. La reine Philippine étant morte, il s'absor...

-

Pourquoi la mort est-elle un des thèmes privilégiés poésie lyrique ?

L'expression "poésie lyrique" est à prendre avec précaution : si de nombreuses poésies au XIXe sont classées d'emblée dans la poésie lyrique (celles de Lamartine, de Vigny) il reste assez difficile de définir précisément ce qu'on entend par "tonalité lyrique" et "souffle lyrique" : des poètes contemporains, comme Mallarmé ou Apollinaire, semblent aussi exprimer quelque chose qui relève du lyrisme dans leur poésie, bien qu'elle soit très différente de celle de Lamartine. On peut dégager quelques...

-

POurquoi la mort est-elle un des thèmes privilégiés dans la poésie lyriques ?

L'expression "poésie lyrique" est à prendre avec précaution : si de nombreuses poésies au XIXe sont classées d'emblée dans la poésie lyrique (celles de Lamartine, de Vigny) il reste assez difficile de définir précisément ce qu'on entend par "tonalité lyrique" et "souffle lyrique" : des poètes contemporains, comme Mallarmé ou Apollinaire, semblent aussi exprimer quelque chose qui relève du lyrisme dans leur poésie, bien qu'elle soit très différente de celle de Lamartine. On peut dégager quelques...

-

Pourquoi la mort est-elle un des thèmes privilégiés de la poésie lyrique ? [Corpus : « Sur un tombeau », Plaintes d'Acante de Tristan l'Hermite ; « Lorsque la mort viendra », Pour un Vitrail de Anne Perrier ; « Les jours bleuiront », extrait des Coqs à l'âne - Norge] ?

L'expression "poésie lyrique" est à prendre avec précaution : si de nombreuses poésies au XIXe sont classées d'emblée dans la poésie lyrique (celles de Lamartine, de Vigny) il reste assez difficile de définir précisément ce qu'on entend par "tonalité lyrique" et "souffle lyrique" : des poètes contemporains, comme Mallarmé ou Apollinaire, semblent aussi exprimer quelque chose qui relève du lyrisme dans leur poésie, bien qu'elle soit très différente de celle de Lamartine. On peut dégager quelques...

-

-

xxx ?

1. Le patriotisme Horace, le vieil Horace, Curiace immolent à leur idéal patriotique leurs affections les plus chères et les plus légitimes. Lorsque le jeune Horace apprend qu'il vient d'être désigné avec ses frères comme le champion de Rome, il éclate d'une joie farouche. Il proclame qu'il luttera jusqu'à la mort. Il s'étonne et s'indigne à la pensée que Curiace le pleurera s'il meurt dans le combat. Quand il apprend que Curiace sera son adversaire, il n'a pas une hésitation : il se battra avec...

-

Voltaire, Zadig, chapitre 6, 1747 « Ministre du roi »

Voltaire, Zadig, chapitre 6, 1747. À la cour du roi de Babylone, le jeune Zadig se fait apprécier pour ses qualités. Il se heurte aux méchants mais, après de nombreuses péripéties, il est nommé ministre du roi. Le roi avait perdu son premier ministre. Il choisit Zadig pour remplir cette place. Toutes les belles dames de Babylone applaudirent à ce choix, car depuis la fondation de l'empire il n'y avait jamais eu de ministre si jeune. Tous les courtisans furent fâchés ; l'envieux en eut un crachem...

-

Aragon, Prose du bonheur et d'Elsa

J’étais celui qui sait seulement être contre Celui qui sur le noir parie à tout moment Que serais-je sans toi qui vins à ma rencontre Que cette heure arrêtée au cadran de la montre Que serais-je sans toi qu’un cœur au bois dormant (5) Que serais-je sans toi que ce balbutiement Un bonhomme hagard qui ferme sa fenêtre Le vieux cabot qui parle des anciennes tournées L’escamoteur qu’on fait à son tour disparaître Je vois parfois celui que je n’eus manqué d’être (10) Si tu n’étais venue changer ma de...

-

ROUSSEAU - Rêveries du promeneur Solitaire - Septième Promenade.

A la fin de sa vie, Rousseau cherche à donner l'impression de la sérénité retrouvée après de longs dérèglements et d'une paisible préparation à la mort, se présente « comme un navigateur entrant au port après avoir échappé au naufrage et s'abandonnant désormais, la tempête apaisée, au doux ^bercement des flots ». Il feint de croire que le temps de « penser assez profondément » est pour lui passé et ne veut plus que s'adonner à la rêverie et à la botanique. . Des dix promenades qui constituent le...

-

Pierre de RONSARD (1524-1585) (Recueil : Les Elégies) - Contre les bucherons de la forest de Gastine

Commentaire de l’élégie de Ronsard : « Contre les bucherons de la forest de Gastine » Introduction : Le texte à commenter est extrait de l’élégie de Ronsard intitulée « Contre les bucherons de la forest de Gastine ». Dans ce poème, Ronsard évoque la destruction de la forêt de Gastine, à côté de laquelle il vit, oscillant entre accusation et mélancolie. Projet de lecture : Comment l’écriture poétique dans ces deux strophes permet le développement d’une argumentation efficace et le passage de la d...

-

A votre avis, les oeuvres biographiques et autobiographiques sont-elles de toute manière des monuments érigés à la gloire de quelqu'un ?

A votre avis, les oeuvres biographiques et autobiographiques sont-elles de toute manière des monuments érigés à la gloire de quelqu'un ? Analyse du sujet et problématisation : Le sujet joint un examen d'œuvres biographiques et autobiographiques en leur présupposant une finalité commune : être des « monuments érigés à la gloire de quelqu'un ». Avant d'analyser plus précisément cette expression, donnons, en guise de préalable une définition des deux genres que sont autobiographie et biographie. Un...

-

Mémoires d'Outre-Tombe de Chateaubriand - Chapitre 14.

Chateaubriand, Mémoires d’Outre-Tombe, Livre III, Chapitre 14 Tentation. Bientôt, ne pouvant plus rester dans ma tour, je descendais à travers les ténèbres, j'ouvrais furtivement là porte du perron comme un meurtrier, et j'allais errer dans le grand bois. Après avoir marché à l'aventure, agitant mes mains, embrassant les vents qui m'échappaient ainsi que l'ombre, objet de mes poursuites, je m'appuyais contre le tronc d'un hêtre ; je regardais les corbeaux que je faisais envoler d'un arbre pour s...

-

A votre avis, la littérature a-t-elle le pouvoir de changer la vie ?

Analyse du sujet et problématisation Le sujet invite à une réflexion personnelle sur le pouvoir de la littérature. Par « littérature », il faut entendre toute production de textes écrits à visée artistique et esthétique. On prendra ici littérature au sens plus concret d'œuvre littéraire. L'évocation du pouvoir qu'aurait la littérature de « changer la vie » est ici très générale et vague et appelle plusieurs interrogations qu'il faudra prendre en compte dans le cours du devoir : comment changer l...

-

-

FRANÇOIS VILLON

C'est sous le nom de François de Montcorbier ou de François des Loges que paraît, en 1449, dans les registres de l'université de Paris, le nom d'un jeune homme, reçu bachelier à la faculté des arts. Il a alors dix-huit ans. Rixes et vols l'obligent à quitter Paris, en 1455. La lettre de rémission, qui lui permet de revenir à Paris, précise cette fois à son propos : “ Maître François des Loges autrement dit Villon ”. Ce maître-là, qui a pris le nom de son professeur, Guillaume Villon, vole cinq c...

-

Le Tasse

Le Tasse Torquato Tasso, qu'en France nous appelons Le Tasse, naquit à Sorrente, le 11 mars (mois des fous) 1544. Son père, Bernard, appartenait à la flatteuse catégorie des diplomates poétiques. L'un des ancêtres de la famille, Amédée, reste connu pour avoir, dès 1280, établi, en Europe, un système cohérent de courriers accélérés. Le blason des Tasso, depuis, comporte une tête de cheval (image de la diligence postale) casquée de peaux de blaireau. " Tasso ", en effet, veut dire " blaireau ". Be...

-

Naissance des littératures nationales

Naissance des littératures nationales Le domaine des lettres médiévales, dans son évolution, ressemble un peu à l'empire de Charlemagne : un grand corps épique, une sorte de cosmos d'où, avec le temps, émergent des continents distincts, ayant chacun leur tracé et leurs frontières. A mesure que se différencient les peuples et les parlers locaux, de la Saxe aux Pyrénées, naît le besoin d'exprimer dans la langue de tous les jours ce que le latin dit " de décadence " avait exprimé jusque-là. C'est a...

-

Le roman a-t-il pour seul but de diverir ?

On entend ordinairement par « distraction » une étourderie de l'esprit, souvent synonyme d'une légèreté, d'une indifférence de la conscience aux problèmes concret qui lui sont posés. La tournure restrictive « ne que » dévalorise visiblement cette attitude, et interroge par extension le genre narratif lui-même. De plus, le recours au terme de « distraction » renvoie implicitement au concept de « divertissement » mis en place par Pascal, et achève de donner à la fonction ludique du genre narratif...

-

Pourquoi l'apologue est accompagné d'une morale explicite ?

L'apologue, type de narration à visée morale, philosophique et didactique est une invention qui remonte à l'Antiquité. Son genre désigne aussi bien les fables que les contes philosophiques, l'utopie, la parabole, l'exemplum ou encore la dissertation. De plus, il représente un outil assez puissant pour révéler des vérités et montrer le monde tel qu'il est. L'apologue est donc l'un des instruments privilégiés des écrivains au cours des siècles et dans la plupart des cas ce type de texte est accomp...

-

LA POÉTIQUE DE VERLAINE

VERLAINE (1844-1896) Né à Metz, où son père était capitaine, PAUL V ERLA INE, enfant unique, est élevé avec faiblesse. Sa famille s'installe à Paris en 1851. Il y fait des études convenables. Mais il se laisse entraîner à des camaraderies suspectes et, dès l'âge de dix-neuf ans, il s'adonne à la boisson. Il obtient un emploi d'expéditionnaire à l'Hôtel de Ville, métier qu'il exerce avec négligence, préférant s'occuper de littérature et fréquenter les cafés. En 1870, au moment de son mariage ave...

-

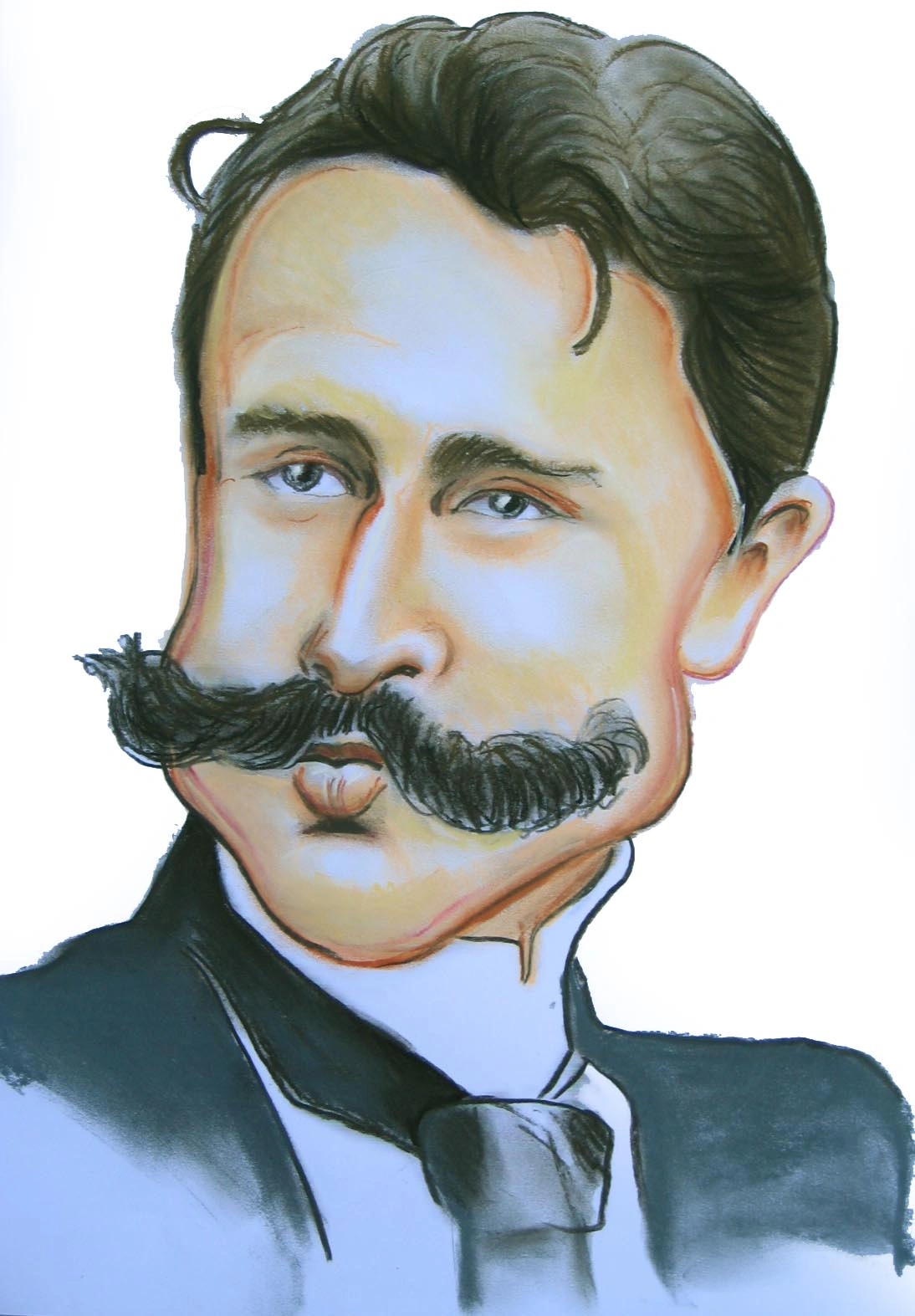

Frédéric Mistral

Frédéric Mistral Il naquit à Maillane, non loin de Saint-Rémy-de-Provence, le 8 septembre 1830. Son enfance champêtre au mas du Juge, sur le domaine du patriarche campagnard qu'était son père, a quelque chose d'évangélique, de même ses études à l'école rurale de Saint-Michel-de-Frigolet, puis au pensionnat Dupuy, en Avignon. Bachelier à Nîmes, puis licencié en droit à A ix, il devait, pour tout usage de ses diplômes, rejoindre paisiblement le mas paternel, où l'appelait une vocation déjà très m...

-

Virginia Woolf

Virginia Woolf Virginia Woolf naquit en 1882, fille de Leslie Stephen, essayiste, biographe et critique de talent, rationaliste austère. Sa fille lui dut d'être très savante, mais aussi d'être de bonne heure insupportablement consciente de l'oppression masculine. Elle avouera qu'elle avait été libérée par la mort de son père, et ne s'était trouvée qu'alors capable d'écrire. Elle sera toute sa vie et sur des modes divers la plus gracieuse des féministes, jouant sur des positions quasi contradict...

-

-

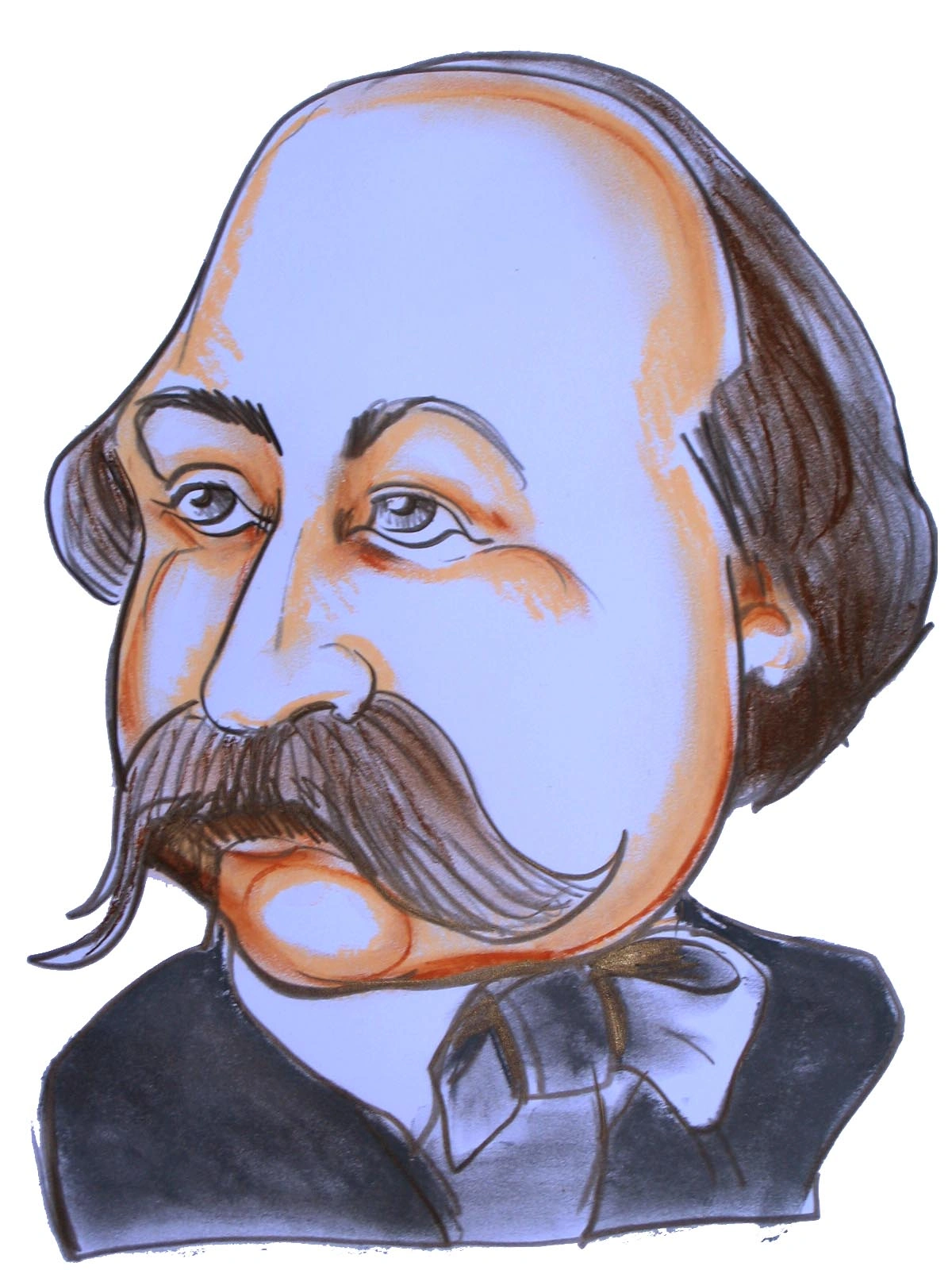

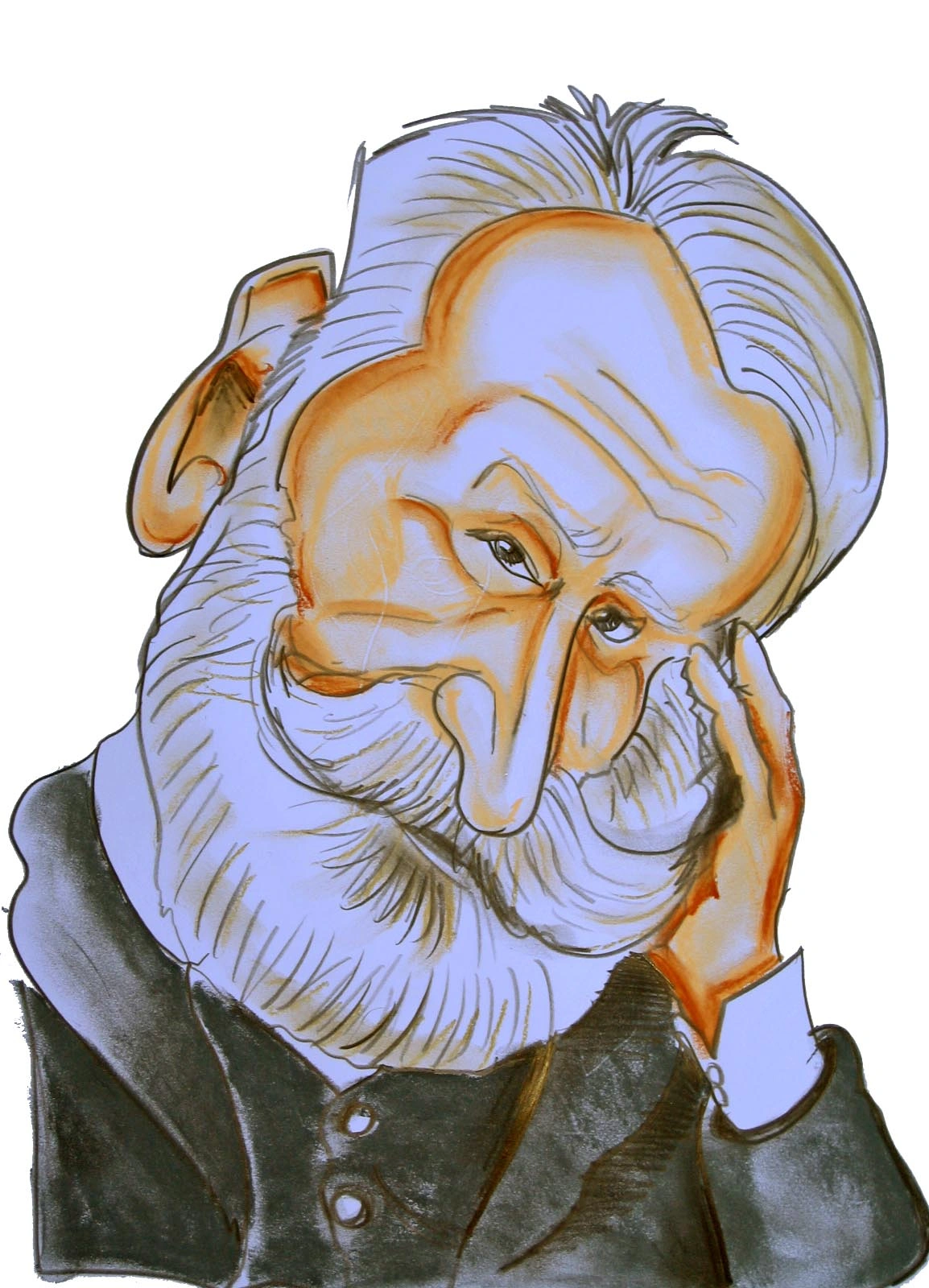

Victor Hugo

Victor Hugo En ces trente dernières années, Hugo, après avoir connu auprès du public une faveur sans précédent dans l'histoire des lettres françaises, est tombé en disgrâce auprès des esprits distingués qui lui reprochent un manque d'intelligence, un manque de goût et une facilité, au plus mauvais sens du mot, qui feraient de lui une sorte d'industriel de l'alexandrin. Il est vrai que, dans certaines parties de son oeuvre, il a pu mériter de semblables reproches, mais cela ne doit pas faire oubl...

-

Émile Zola (1840-1902), Nouveaux Contes à Ninon (1874), "Le Forgeron".

Zola, Nouveaux Contes à Ninon, « Le Forgeron ». J’ai vécu une année chez le Forgeron, toute une année de convalescence. J’avais perdu mon cœur, perdu mon cerveau, j’étais parti, allant devant moi, me cherchant, cherchant un coin de paix et de travail, où je pusse retrouver ma virilité. C’est ainsi qu’un soir, sur la route, après avoir dépassé le village, j’ai aperçu la forge, isolée, toute flambante, plantée de travers à la croix des Quatre-Chemins. La lueur était telle, que la porte charretière...

-

Quels interets presentent les differentes sortes d'apologues dans le combat des idées ou la critique de société ?

Analyse du sujet et problématisation Ce sujet comporte trois idées-clés à définir préalablement : l'apologue, le combat d'une idée et la critique d'une société. L'apologue est un discours narratif, souvent allégorique, en vers ou en prose ayant une fonction démonstrative et une visée argumentative et renfermant des enseignements dont le lecteur tire une morale pratique. Il englobe différentes formes de textes, comme la fable, le conte, l'utopie, la parabole, le mythe ou encore l'exemplum). Conce...

- Les conditions de la vie moderne ne sont-ils que des obstacles pour ceux qui voudraient se cultiver ?

- Henri Michaux, Exorcismes, Ecce homo

-

On a dit que la vérité de Baudelaire était dans le conflit de son idéal et de son spleen dans ce drame de l'homme aux prises avec l'existence. Cela vous paraît-il être une définition suffisante de l'oeuvre baudelairienne ?

Introduction La première partie des Fleurs du Mal, intitulée « Spleen et idéal », constitue pour la critique littéraire l'outil de compréhension principal de la sensibilité et de la pensée baudelairiennes. Toutefois, à la question de savoir si ces quatre-vingt cinq poèmes résument et contiennent l'ensemble des problématiques présentes dans l'œuvre de Baudelaire, la réponse ne peut qu'être négative. En effet, Cette oeuvre mêle écriture poétique, essai esthétiques, articles de journaux, chroniques...

- Un fléau est comme un test expérimental qui nous permet de voir réagir une humanité moyenne et nullement héroïque écrivait le penseur Roland Barthes, en 1955.Partagez-vous ce jugement ?

- Fénelon, Les Aventures de Télémaque, livre V, extrait, (1694-1696).

-

- Voltaire, Dialogue du chapon et de la poularde (1763)

- Arthur RIMBAUD (1854-1891) (Recueil : Poésies) - Soleil et chair