3617 résultats pour "grand+s"

- Charles-Marie LECONTE DE LISLE (1818-1894) (Recueil : Poèmes barbares) - Le barde de Temrah

- Alfred de VIGNY (1797-1863) (Recueil : Les Destinées) - La maison du berger (I)

- Émile VERHAEREN (1855-1916) (Recueil : Les flammes hautes) - Au passant d'un soir

-

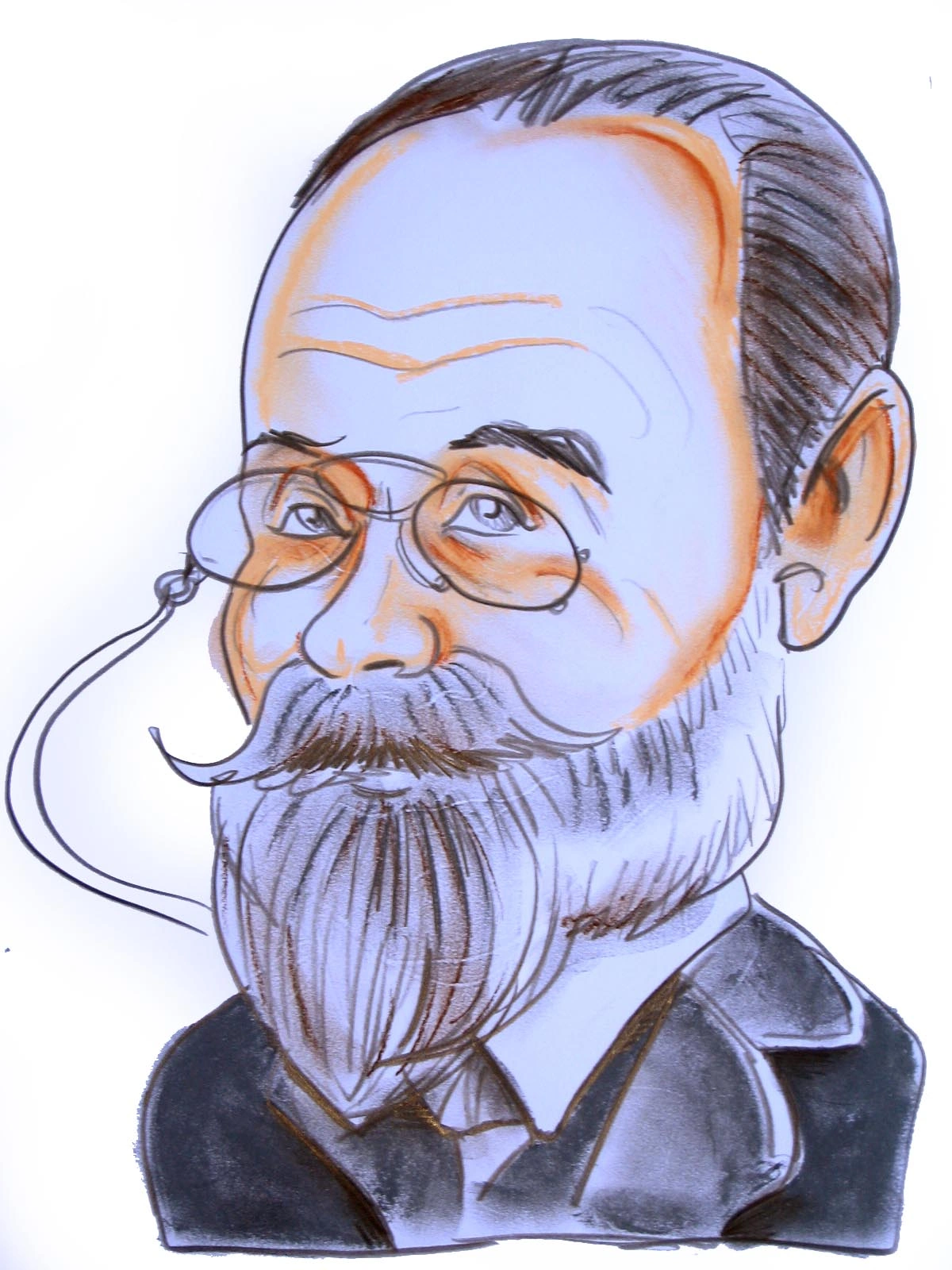

VILLIERS DE L'ISLE-ADAM

Villiers de L'Isle-Adam (Auguste Villiers de l'Isle-Adam, 1838-1889) Ecrivain français. Descendant d'une ancienne famille aristocratique bretonne ruinée, il se destine à l'écriture et s'installe à Paris. Charles Baudelaire, Stéphane Mallarmé le croient promis à un bel avenir littéraire, mais ses brillants débuts seront bientôt suivis d'insuccès : ses pièces ne sont pas jouées, son recueil Premières poésies passe inaperçu. Il travaille à son drame Axel qui ne paraît qu'en 1890 et qui en fait un d...

- Victor HUGO (1802-1885) (Recueil : Les contemplations) - Claire

- Alfred de VIGNY (1797-1863) (Recueil : Les Destinées) - La flûte

-

Francisco de Quevedo Y Villegas

Francisco de Quevedo Y Villegas 1580-1645 Né à Madrid. Sa famille, des gens de cour. Secrétaire de la princesse Marie, épouse de Maximilien d'Allemagne. Très spirituel. A la cour, il se fit une grande réputation de poète (voir : Flores de pontas illustres (1605) d'Espinosa). Très satirique et cynique, il avait la tête près du bonnet. D'étranges histoires courent sur son compte : il aurait tué un homme à Alcala ; transpercé de son épée le capitaine Rodriguez qui lui refusait le haut du pavé et tu...

-

Y a-t-il des lectures inutiles ?

Introduction • Définition des termes : — lecture : ce qu'on lit; littérature, ouvrages de sciences, de technique, d'art, journal, revue... ; — inutile : tout ce qui ne sert à rien, n'offre aucun profit, aucun avantage, qui ne comporte pas d'application. • Le problème de l'utilité de la lecture, à notre époque qui se veut, plus que toute autre, utilisatrice, donne souvent naissance à deux attitudes antinomiques et sans nuances. • Pour les uns la lecture est une perte de temps, une espèce d'alibi...

-

- Arthur RIMBAUD (1854-1891), « Lettre du Voyant », Correspondance, 1871.

- Émile VERHAEREN (1855-1916) (Recueil : Les campagnes hallucinées) - Le départ

- Sabine SICAUD (1913-1928) (Recueil : Premiers poèmes) - La Solitude

-

Un écrivain ou artiste en général peut-il être en dehors des événements qui marquent son époque ?

Le travail de l'écrivain ou de l'artiste, se situe au fil du temps entre le devoir de défendre et de s'engager dans une lutte contre l'horreur (des guerres) et la possibilité d'exister en-dehors des événements qui marque son époque. Le sujet pose donc le problème du choix entre « devoir » et « pouvoir » et interroge en particulier le rôle de l'intellectuel : Peut-il se permettre effectivement de vivre dans sa tour d'ivoire retiré du monde ? Son statut de privilégié l'oblige-t-il à demeurer cet h...

-

Euripide

Euripide Des trois grands poètes qui, dans la Grèce du Ve siècle avant JC, ont fait de la tragédie un genre athénien, Euripide est le plus jeune ; c'est aussi, au jugement d'Aristote, le plus tragique. Son génie n'a cependant pas reçu pleine justice de s e s contemporains, qui lui accordèrent cinq fois seulement le premier prix au cours de sa longue carrière. Ce n'est qu'après sa mort que ses oeuvres devinrent vraiment populaires. A l'époque alexandrine encore, alors qu'Eschyle et Sophocle étai...

-

Henri Troyat

Henri Troyat né en 1911 Lev Tarassov, dit Henri Troyat, naquit à Moscou. La Révolution d'Octobre lui fit connaître un dur exode, qui le mena de Moscou au Caucase, où ses parents possédaient une vaste propriété, puis de là en Crimée, à Constantinople, à Venise et enfin à Paris, où il arriva en 1920. Élevé par une gouvernante française, le jeune lycéen se consacra très tôt à la poésie : il écrivait et n'écrivait qu'en vers. Naturalisé français, il avait achevé un roman, Faux-Jour, lorsqu'il partit...

-

L'ART DE LOTI

PIERRE LOTI (1850-1923) Né d'une famille protestante, à Rochefort, JULIEN VIAUD y passa son enfance. La ville est triste. Il resta cependant attaché à cet Aunis, dont il aimait les horizons plats. L'exemple de son frère aîné, chirurgien de la marine, lui donna l'idée de préparer l'École navale. Il y fut admis en 1861. L'un de ses premiers voyages le mena jusqu'à Tahiti, où il reçut d'une jeune indigène le surnom de Loti, qu'il garda comme pseudonyme. Il séjourna dans de nombreux pays : Sénégal,...

-

Colette, "La maison de Claudine", Chapitre 1 (extrait)

Les souvenirs d'enfance tiennent, depuis un ou deux siècles, une place prépondérante dans la littérature autobiographique : souvenirs associés bien souvent à la nostalgie d'une période révolue, d'un monde à jamais disparu ; occasion aussi pour l'écrivain qui se souvient, à travers l'évocation de son propre passé, de réfléchir sur lui-même, sur ce qu'il est devenu, ses éventuelles -trahisons- : l'adulte qu'on est devenu est-il digne toujours de l'enfant qu'on fut ? Ainsi dans le chapitre «Où sont...

-

- Mme de Lafayette, La Princesse de Clèves - Première partie

-

Comment un auteur peut-il contribuer à améliorer la société à travers ses oeuvres ?

Sujet : Comment un auteur peut-il contribuer à améliorer la société à travers ses oeuvres ? Problématique : Le sujet propose d'aborder le rôle de l'auteur et la fonction de l'œuvre au sein de la société. Il s'agit vraisemblablement de discuter de la mission de l'homme de lettres et de sa capacité à faire évoluer les mentalités (par extension la société) vers un idéal. De ce fait, il est intéressant de se s'interroger sur la manière dont procède les auteurs pour contribuer à améliorer la société...

- Flaubert, Madame Bovary, chapitre 1.

- Jean-François de SAINT-LAMBERT (1716-1803) - La bourrasque d'été

- Charles-Marie LECONTE DE LISLE (1818-1894) (Recueil : Poèmes antiques) - L'Arc de Civa

-

Julien Green

Julien Green Julien Green est né à Paris de parents américains. En 1917, il est ambulancier bénévole sur les fronts français et italien. Il découvre l'Amérique en 1919 et reste deux ans à l'Université de Virginie. Pendant les vacances, il rend visite à des parents, au sud de Washington, dans une maison qui deviendra le décor de Mont-Cinère, son premier roman. Revenu en France en 1922, il fait d'abord paraître une nouvelle remarquable, Le Voyageur sur la Terre, puis une série d'études critiques e...

-

FÉNELON: Politique, religion et littérature

FÉNELON (1651-1715) Fils d'un gentilhomme périgourdin, FRANÇOIS DE SALIGNAC DE LA MOTHE-FÉNELON est attiré vers la prêtrise par une vocation impérieuse et tout d'abord il rêve de se consacrer aux missions du Levant. Sa santé fragile ne lui permet pas de réaliser ce projet. Mais il a l'occasion de déployer son zèle apostolique dans ses fonctions de supérieur des Nouvelles-Catholiques et au cours de deux missions dont il est chargé en Saintonge pour la conversion des protestants, en 1685 et 1687....

-

Réécrire, est-ce imiter ou innover ?

Analyse du sujet et problématisation Ce sujet prend place dans l'objet d'étude des « réécritures » en littérature. La réécriture en littérature c'est le fait de réécrire un texte en y apportant des modifications. Ainsi, dans la définition même de cette notion on perçoit déjà qu'il n'est pas question de choisir, de trancher entre imitation et innovation, mais de montrer qu'il s'agit de deux facettes de la réécriture. La notion de réécriture est étudiée par Genette dans Palimpsestes : il crée pour...

-

- Jules Romains, Knock, acte 1, 1993.

-

Pierre Jean Jouve

Pierre Jean Jouve 1887-1976 L'on s'accorde à dire que Baudelaire est à l'origine du mouvement poétique contemporain. Marcel Raymond ajoute que ce mouvement est double : qu'il comprend les artistes — c'est la filière Valéry-Mallarmé, et les voyants — c'est la filière qui va de Rimbaud aux "chercheurs d'aventures". Parmi ceux-ci, il range Jouve. Cependant il juge ainsi en 1933, quand Sueur de Sang vient de paraître : poème qui s'avance si vertigineusement dans l'homme souterrain que les mots en ef...

-

Musluh al-Din Saadi

Musluh al-Din Saadi vers 1200-1291 Musluh al-Din — connu sous son nom de plume, Saadi (Sa'di) qu'il prit en l'honneur du protecteur de son père : le prince de Chiraz, Saad ben Zengui — naquit en cette ville, au cours des dernières années du XIIe siècle. Pour sa naissance, comme pour son décès, on hésite entre plusieurs dates. A Chiraz régnait alors la dynastie des Salghoris. Après y avoir passé sa jeunesse, Saadi continua ses études à l'Université de Bagdad : il s'y pénétra de mysticisme et inau...

- Victor HUGO (1802-1885) (Recueil : Les contemplations) - A Villequier

- Charles VAN LERBERGHE (1861-1907) (Recueil : La chanson d'Eve) - Vers le soleil s'en vont ensemble

- Victor HUGO (1802-1885) (Recueil : Les feuilles d'automne) - Ce qu'on entend sur la montagne

-

La vie de VAUVENARGUES

Vauvenargues aurait pu accomplir une brillante carrière, si la chance avait secondé son mérite. Il voulait devenir un grand capitaine; mais l'occasion de s'illustrer lui fit défaut et la maladie ruina son beau projet. Il se consacra alors à la méditation solitaire. Ses Maximes attestent son amour de la gloire, qu'il ne put satisfaire, son goût pour la vie active, que le destin contraria, sa virile énergie, qui le soutint jusqu'à ses derniers moments. Les étapes d'un cruel destin Le rêve de gloir...

-

Peut-on apprendre en s'amusant ?

Étymologiquement, "apprendre" aurait pour origine le latin "apprehendere" qui signifie saisir ou prendre. Il y aurait donc dans le fait d'apprendre une certaine forme d'appropriation, de prise de possession. Apprendre dès lors c'est saisir et faire mienne une connaissance, un savoir. Le verbe s'amuser lui vient de la racine celte « muser » qui signifie se promener, flâner le museau en l'air. L'emploi traditionnel de ce mot renvoie à une activité futile qui détourne l'esprit des choses importante...

-

-

Daniel BOULANGER - « En été », Les Noces du Merle.

Daniel BOULANGER - « En été », Les Noces du Merle. [Après avoir mené une vie aventureuse jusqu'en 1958, Boulanger se consacra à la rédaction de scénarios de films et de nouvelles qui lui valurent plusieurs prix. Dans ses nouvelles, les personnages ont souvent plus de cinquante ans, ils vivent en province d'une façon banale, un peu vieillotte, sans révolte. L'art de Boulanger est de savoir en peu de pages, par tel geste, quelques mots, les individualiser, leur enlever tout caractère stéréotypé, c...

-

Paul VERLAINE (1844-1896) (Recueil : Poèmes saturniens) - Après trois ans

Premier commentaire (informé) 1) Un manifeste anti-romantique Thème du retour sur les lieux d'un bonheur (?), d'un amour (?). La nature n'a pas changé. On regarde les choses les unes après les autres, à la recherche de quoi? Que reste-t-il de l'amour? Rien, réponse probable, et le symbole en est alors la Velléda de plâtre, qui s'écaille au bout de l'avenue, figure peut-être de la vie, du chemin de la vie. Velléda, héroïne de Chateaubriand (les Martyrs), symbole de la passion, n'est plus qu'une d...

-

La fin du siècle

La fin du siècle La fin siècle commence en 1885, à la mort de Victor Hugo. Date importante : la même année, Mallarmé ouvre aux jeunes poètes sa salle à manger de la rue de Rome, et Edmond de Goncourt, aux jeunes romanciers, son Grenier d'Auteuil. Certes, les cénacles n'avaient pas attendu 1885 pour s'affirmer en tant que foyer d'activité novatrice. Depuis l'hôtel de Rambouillet si l'on fait abstraction des cours d'amour les poètes avaient toujours éprouvé le besoin de s'assembler pour échanger d...

- Émile VERHAEREN (1855-1916) (Recueil : Les vignes de ma muraille) - Les saints, les morts, les arbres et le vent

-

Alberto Moravia

Alberto Moravia Voila à n'en pas douter, le narrateur qui, Pavese disparu, Vittorini muré dans son silence, domine le lot désormais maigriot des écrivains italiens de sa levée, la génération des soixante, aujourd'hui, par droit d'aînesse, au pinacle, mais déjà talonnée par la classe 40, des Cassola et des Bassani. A cet Alberto Pincherle, dit Moravia, et né à Rome, qui, si j'en crois les photographes, arbore à présent une tête bourrue de colonel des carabiniers, le cheveu chenu sur un crâne dol...

- Émile VERHAEREN (1855-1916) (Recueil : Les vignes de ma muraille) - Novembre

- Stendhal, Le Rouge et le Noir, Partie II.

-

L'oeuvre de LAMARTINE

Une douloureuse aventure d'amour inspire à Lamartine les vers les plus émouvants de son premier recueil, les Méditations, qu'accueille avec enthousiasme, en 1820, une génération sentimentale et mélancolique. La même année, il entre dans la carrière diplomatique; plus tard, sous la monarchie de Juillet, il se lance dans la vie publique; mais il consacre ses loisirs à la poésie, qu'il se flatte de cultiver en « amateur très distingué ». Son inspiration, d'abord intime, s'élargit dans les Harmonies...

-

-

MARGUERITE DE NAVARRE

MARGUERITE DE NAVARRE (1492-1549) MARGUERITE D'ANGOULÊME, plus tard duchesse d'Alençon, puis reine de Navarre est la soeur aînée de François Ier. Elle passa son enfance et sa jeunesse dans des cours provinciales (Cognac, Amboise), où son esprit s'ouvrit à la poésie, à l'humanisme, aux influences italiennes. On lui fit épouser à dix-sept ans le duc d'Alençon. En 1515, son frère devint roi. Elle vécut désormais à la cour. Elle y fut la protectrice des lettres. Favorable aux idées religieuses nouve...

-

Denis Diderot, Le neveu de Rameau.

Rien ne dissemble plus de lui que lui-même. Quelquefois, il est maigre et hâve comme un malade au dernier degré de la consomption ; on compterait ses dents à travers ses joues. On dirait qu'il a passé plusieurs jours sans manger, ou qu'il sort de la Trappe. Le mois suivant, il est gras et replet, comme s'il n'avait pas quitté la table d'un financier, ou qu'il eût été renfermé dans un couvent de Bernardins. Aujourd'hui, en linge sale, culotte déchirée, couvert de lambeaux, presque sans souliers,...

-

Les conquêtes de l'esprit philosophique et l'éclosion de la sensibilité romantique (1750-1795)

Les conquêtes de l'esprit philosophique et l'éclosion de la sensibilité romantique (1750-1795) A partir de 1750 environ, les philosophes, qui disposent d'une liberté de plus en plus grande, attaquent le pouvoir royal et dénoncent la corruption des moeurs avec une violence sans cesse accrue; ils préparent, sans en prendre clairement conscience, une révolution politique et sociale. Une réaction naît cependant contre la sécheresse de leur rationalisme, au nom d'exigences sentimentales ou mystiques;...

- Jean-Antoine de BAÏF (1532-1589) (Recueil : Amours de Francine) - Or voy-je bien qu'il faut vivre en servage

- Hugo, Les Misérables, I, IV, 3 (l'Alouette)

- Flora Tristan - Le tour de France (Tome 1)

- Albert SAMAIN (1858-1900) (Recueil : Le chariot d'or) - Elégie

- André CHÉNIER (1762-1794) (Recueil : Hymnes et Odes) - A la France

-

- Alfred de MUSSET (1810-1857) (Recueil : Poésies nouvelles) - Souvenir

-

Les grands mythes

Mythe et Mythologie Etymologie et définition : Le mot mythe tire son origine du grec « muthos » qui signifie « récit épique, fable, conte ». Le muthos est originellement une parole qui délivre une explication, sous la forme d'un récit censé rendre compte de la provenance de l'univers et des dieux, des hommes et de tous les êtres de la nature. Le mythe désigne aujourd'hui le récit fabuleux mettant en scène des êtres surnaturels à forte symbolique. Le mythe peut aussi désigner l'histoire de...