1811 résultats pour "s+ouvre"

-

Samuel Beckett, Oh ! les beaux jours (1963)

Demande d'échange de corrigé de Smith Elodie ([email protected]). Sujet déposé :Commentaire de \"Oh Les Beaux Jours\" de Beckett Oh les Beaux Jours est une pièce a deux personnages, si on peut considere Willie comme un personnage, qui emmetera quelques grognements durant la piece. Elle fait partie de la fameuse trilogie de théâtre de l'absurde de Beckett avec En Attendant Godot et Fin de Partie. Beckett illustre a travers ces oueuvres la condition humaine qui sera confronte a différent problè...

- Charles-Marie LECONTE DE LISLE (1818-1894) (Recueil : Poèmes barbares) - L'agonie d'un saint

-

Ionesco écrit dans Notes et contre-notes : « Le comique n'est comique que s'il est un peu effrayant. » En vous appuyant sur votre expérience théâtrale et cinématographique, mais aussi sur les comiques dont vous connaissez les sketches, vous direz si cette affirmation correspond à l'idée que vous vous faites du comique ?

Introduction On constate à la fois, de nos jours, une prolifération de films et de spectacles comiques, correspondant à un renouveau du genre dû notamment au café-théâtre, et une présence plus grande de l'angoisse aussi bien dans nos vies que dans nos villes. Ces deux phénomènes sont-ils contradictoires ? Un auteur contemporain, Ionesco, déclarait pour sa part dans Notes et contre-notes : « Le comique n'est comique que s'il est un peu effrayant. » Nous essaierons de montrer qu'il n'y a là qu'un...

-

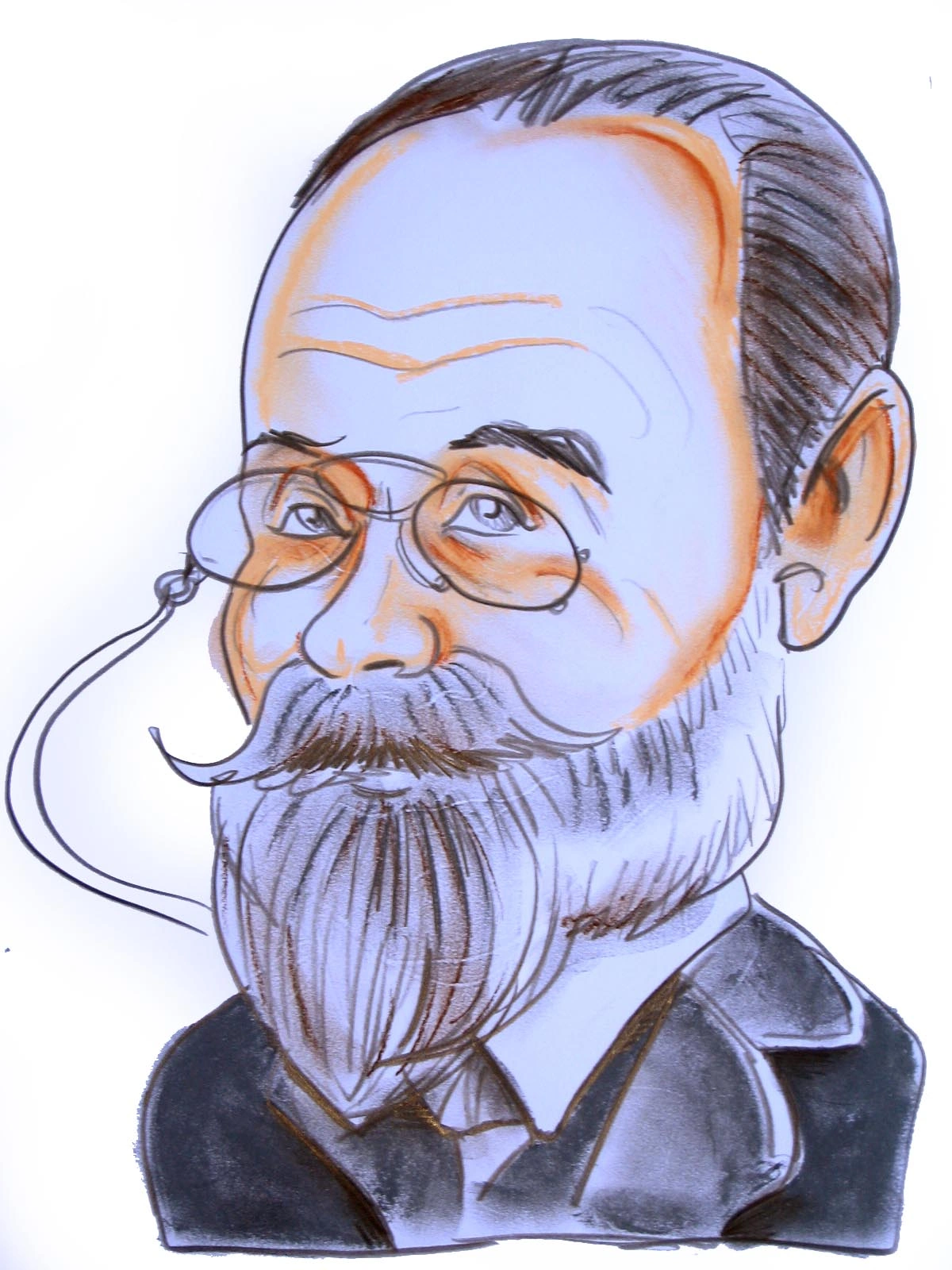

Henry Becque

Henry Becque 1837-1899 Vers la fin de sa vie, tout en s'efforçant de terminer les Polichinelles, Henry Becque essaya de justifier son oeuvre, de la situer dans l'Histoire, d'en montrer les causes et d'en apercevoir les conséquences. Il divisait le XIXe siècle en trois périodes théâtrales. La première, d'Hernani à la Dame aux camélias qu'il appelait la période d'imagination ; la deuxième, de la Dame aux camélias aux Corbeaux, qu'il qualifiait de période d'esprit ; et la troisième, à partir des Co...

-

Pourquoi les personnages de comédie se déguisent-ils si souvent ? Vous vous demanderez quelles fonctions peut avoir le travestissement des personnages au théâtre ?

I _ La comédie se distingue du genre tragique dans la mesure où elle ne représente plus des être royaux ou divins, mais qu'elle s'attache au contraire à la représentation du monde populaire et bourgeois. Historiquement, les époques fécondes pour le théâtre de comédie correspondent systématiquement à l'émergence de classes bourgeoises : celle d'Aristophane en Grèce, de Goldoni en Italie du nord, de Corneille en France... _ Bien plus, le personnage de comédie par excellence qu'est le valet répond...

- Pernette du GUILLET (1520-1545) (Recueil : Rymes) - Le Corps ravi, l'Âme s'en émerveille

-

Un journaliste, féru de théâtre, déplore le manque de goût de ses contemporains pour ce genre littéraire. Il décide d'écrire, dans son hebdomadaire, un long article pour exhorter ses lecteurs à s'intéresser davantage aux pièces théâtrales de quelque siècle que ce soit. Vous rédigerez cet article qui développera les arguments incitatifs du journaliste. Exploitez le corpus et les oeuvres que vous avez lues ou vues.

Un journaliste, féru de théâtre, déplore le manque de goût de ses contemporains pour ce genre littéraire. Il décide d'écrire, dans son hebdomadaire, un long article pour exhorter ses lecteurs à s'intéresser davantage aux pièces théâtrales de quelque pièce que ce soit. Vous rédigerez cet article qui développera les arguments incitatifs du journaliste. Exploitez le corpus et les œuvres que vous avez lues ou vues. Dans votre article, vous devez vanter le théâtre, donner des arguments afin de persua...

- Paul-Jean TOULET (1867-1920) (Recueil : Contrerimes) - Le sonneur se suspend, s'élance

-

- Alphonse de LAMARTINE (1790-1869) (Recueil : Méditations poétiques) - La prière

-

MARGUERITE DE NAVARRE

MARGUERITE DE NAVARRE (1492-1549) MARGUERITE D'ANGOULÊME, plus tard duchesse d'Alençon, puis reine de Navarre est la soeur aînée de François Ier. Elle passa son enfance et sa jeunesse dans des cours provinciales (Cognac, Amboise), où son esprit s'ouvrit à la poésie, à l'humanisme, aux influences italiennes. On lui fit épouser à dix-sept ans le duc d'Alençon. En 1515, son frère devint roi. Elle vécut désormais à la cour. Elle y fut la protectrice des lettres. Favorable aux idées religieuses nouve...

-

Confucius

Confucius K'ong Tseu (Confucius) était le fils d'une famille noble appauvrie vivant dans la principauté de Lou au Chantoung. Il abandonne sa fonction de conseiller auprès du Prince de Lou quand celui-ci cède aux ruses d'un prince rival. Puis, pendant treize ans, il erre de principauté en principauté à la recherche d'un souverain digne de ce nom, qui pourrait faire appel à ses services. Trois ans avant sa mort, il rentre à Lou, s'adonne à des travaux littéraires et à l'enseignement de ses discip...

- Jean de LA CEPPÈDE (1550-1623) (Recueil : Théorèmes) - Quand Rachel s'accoucha...

-

Pascal : Pensées

PRESENTATION DES "PENSEES" DE PASCAL Pascal (1623-1662) rédige les Pensées durant les dernières années de sa vie ; il collectionne sur de petits papiers les éléments d'une oeuvre à visée apologétique. Le texte sera publié une première fois de manière posthume par ses proches de l'abbaye de Port Royal, foyer de la pensée janséniste, et ne cessera d'être remanié par des éditions successives (nous choisissons ici le classement établi par Lafuma). L'oeuvre est originale tant par les aléas éditoriaux...

- Madeleine de l' AUBESPINE (1546-1596) - L'on verra s'arrêter le mobile du monde

-

G. de NERVAL, Le Voyage en Orient (1851), [Introduction : vers l'Orient, extraits des chapitres XII et XVI].

Dans ce texte, peuplé de souvenirs mythologiques et inondé de lumière, Gérard de Nerval nous transporte dans un monde fabuleux, riche en couleurs, et qui nous paraît à la limite du rêve et de la réalité. Et nous nous laissons gagner par l'enthousiasme, par l'exaltation fébrile de l'auteur pour découvrir avec lui ce que cache ce mot enchanteur, l'Orient, pays du soleil et dans ces lignes il nous semble entendre les accents d'une musique étrange et langoureuse, surgie du fond des âges. Dès la prem...

- Maurice BARRÈS, N'importe où hors du monde, 1958

-

- Musset, Lorenzaccio, Acte III, scène 1.

- Flaubert, Mémoires d'un fou. (Visions effroyables)

-

Emile ZOLA, La Curée, 1871.

[Introduction] Le premier roman du cycle des Rougon-Macquart avait raconté les répercussions du coup d'État du 2 décembre dans une petite ville du Midi. Dans le deuxième, La Curée, Zola transporte la scène à Paris, y peint la frénésie des affaires et y campe le portrait d'un arriviste, Aristide Rougon. Doué de « ce flair des oiseaux de proie qui sentent de loin les champs de bataille », il prend le nom de Saccard et le voilà « brasseur de millions » et propriétaire d'un magnifique hôtel particul...

- Frédéric MONNERON (1813-1837) - Les Alpes

- Pernette du GUILLET (1520-1545) (Recueil : Rymes) - Dames, s'il est permis

- Théophile de VIAU (1590-1626) - Quelque si doux espoir où ma raison s'appuie

- Alphonse de LAMARTINE (1790-1869) (Recueil : Harmonies poétiques et religieuses) - Milly ou la terre natale (II)

-

« qu'est-ce que l'acanthe grecque ? Un artichaut stylisé. Stylisé, c'est-à-dire humanisé : tel que l'homme l'eût fait s'il eût été Dieu. l'homme sait que le monde n'est pas à l'échelle humaine ; et il voudrait qu'il le lût. Et lorsqu'il le reconstruit, c'est à cette échelle qu'il le reconstruit... Dans ce qu'il a d'essentiel, notre art est une humanisation du monde. » c'est ainsi qu'André Malraux, dans Les Noyers de l'Altenburg, lait parler, au colloque international de l'Altenburg, le

S~jets traités « Qu'est-tc que l'acant he gn:cque '? 11 artichaut stylisé. Stylisé, c'est-à-dire humanisé : tel CJUC l'homme l'eîll htit s'il etît été Dieu. L'homme sait que le monde n'est pas à l'échelle humaine ; et il Yondrait qu'il le fîu. Et lorsqu'il le n:construit. c'est à celle échelle qu'il le reconMruit... Dans ce qu'il a d'essentiel. notre art est une humanisation du monde. >> C'est aitL~i qu'Amlré MalratLx, dan Les },~l'I'I "S de I'Ailmburg, fait parler, a11 colloque intematicmal...

-

- Charles VAN LERBERGHE (1861-1907) (Recueil : La chanson d'Eve) - Elle s'avance, comme je viens

- Joachim DU BELLAY (1522-1560) (Recueil : Les Regrets) - Qui niera, Gillebert, s'il ne veut résister

- Jean de SPONDE (1557-1595) - Voulez-vous voir ce traict qui si roide s'eslance

- François COPPÉE (1842-1908) (Recueil : Promenades et Intérieurs.) - Noces du samedi ! noces où l'on s'amuse

- La Fontaine, Fables, livre VII, 4 « Le Rat qui s'est retiré du monde ».

- Alfred de MUSSET (1810-1857) (Recueil : Poésies nouvelles) - Idylle

- Alfred de VIGNY (1797-1863) (Recueil : Poèmes antiques et modernes) - Dolorida

- Henri Barbusse, Clarté

-

- Philippe DESPORTES (1546-1606) (Recueil : Cléonice) - Le tens leger s'enfuit sans m'en apercevoir

- Etienne de LA BOETIE (1530-1563) (Recueil : Vingt neuf sonnetz) - Si ma raison en moy s'est peu remettre

-

Louis-Ferdinand Céline

Louis-Ferdinand C éline Louis-Ferdinand Destouches, connu sous le prénom de sa mère C éline, est né à C ourbevoie dans une famille sans fortune. Son père travaillait pour une compagnie d'assurances et sa mère tenait un commerce de dentelles. Il exerça lui-même plusieurs petits métiers pour financer ses études, avant de s'engager en 1912 dans l'armée. Blessé en 1914, il fut démobilisé et reçut une pension d'invalidité. Il rentra à P aris finir ses études de médecine et épousa la fille de son dir...

- Philippe DESPORTES (1546-1606) (Recueil : Les amours de Diane) - S'il est vrai que le ciel ait sa course éternelle

- Victor HUGO (1802-1885) (Recueil : Toute la lyre) - Le vieillard chaque jour dans plus d'ombre s'éveille

-

Ennius

Ennius 239-169 av. J.-C. Cornélius Népos, inventeur de ce genre littéraire qui devait s'appeler plus tard la "vie romancée", assure qu'en 204 av. J.-C., Caton, alors censeur, fit la connaissance en Sardaigne d'un centurion nommé Quintus Ennius. Ennius était un Calabrais, né à Rudies, trente-cinq ans avant. L'armée romaine l'avait bien accepté en qualité de volontaire pour la seconde guerre punique et lui avait même conféré un grade d'officier subalterne, mais il n'était pas pour cela citoyen rom...

- Émile VERHAEREN (1855-1916) (Recueil : Les heures du soir) - Lorsque s'épand sur notre seuil la neige fine

- Jean de LA GESSEE (1551-1596) (Recueil : La Marguerite) - Le feu brusque, et leger, aus Astres s'achemine

-

- Jean de LA FONTAINE (1621-1695) (Recueil : Les Fables) - Le Cheval s'étant voulu venger du Cerf

- Victor HUGO (1802-1885) (Recueil : Toute la lyre) - Oh ! dis ! pourquoi toujours regarder sous la terre

- François Mauriac, Le Baiser au lépreux.

-

La littérature vous semble être plutôt un moyen de se divertir c'est à dire de se détourner du monde réel ou un moyen particulier privilégié de rendre compte du monde réel, de la vie des hommes, de la nature humaine ?

A première vue, il est difficile d'attribuer à ce type de question une signification chargée d'une valeur problématique. En effet, la réponse la plus immédiate que l'on est tenté d'y faire est nécessairement positive : rien ne sort jamais du réel, lequel est bel et bien déterminé par nos fonctions vitales. Dès lors, la validité de l'affirmation dépend de la définition de « réalité », qui ne signifie plus simplement « ce qui est », mais « ce qui est prosaïquement », ce qui relève autant que possi...

- Albert SAMAIN (1858-1900) (Recueil : Au jardin de l'infante) - Les sirènes

-

Commentez et discutez cette analyse du genre autobiographique : « L'autobiographie, qui est à la fois témoignage, plaidoyer, justification et réquisitoire, s'inscrit par là dans le judiciaire, auquel elle emprunte sa mise en scène, ses rôles et les modalités de son énonciation. Le judiciaire et le théâtral ont partie liée ici, tant le théâtre est le lieu privilégié du procès, comme dans la tragédie grecque, tant le tribunal ressemble à un théâtre. » (G. Mathieu-Castellani, La Scène jud

I, L'Autobiographie comme acte judiciaire _L'autobiographie est investie d'une fonction narrative originale : elle est étymologiquement « écriture de sa propre vie », narration de soi. L'intérêt le plus évident qu'il puisse y avoir à publier le récit de son existence est de la faire connaître, ou bien si l'auteur est déjà célèbre, de l'éclairer sous un jour nouveau, mais en tout cas d'en faire reconnaître une valeur jusqu'alors passée sous silence. Ainsi, Pierre Abélard rédige L'Histoire de mes...

- Victor Hugo, Le Dernier jour d'un condamné.

-

Jean de LA FONTAINE (1621-1695) (Recueil : Les Fables) - Le Corbeau et le Renard

Jean de La Fontaine, Les Fables, « Le Corbeau et le Renard ». 1. Maître Corbeau, sur un arbre perché, 2. Tenait en son bec un fromage. 3. Maître Renard, par l'odeur alléché, 4. Lui tint à peu près ce langage : 5. « Hé ! bonjour, Monsieur du Corbeau. 6. Que vous êtes joli ! que vous me semblez beau ! 7. Sans mentir, si votre ramage 8. Se rapporte à votre plumage, 9. Vous êtes le Phénix des hôtes de ces bois ». 10. A ces mots le Corbeau ne se sent pas de joie ; 11. Et pour montrer sa...

-

- Victor Hugo, Le Dernier jour d'un condamné.

-

Qu'on le veuille ou non, une oeuvre dramatique n'existe que du soir où elle est créée, c'est-à-dire où elle vit devant un public. Mais quel est le rôle de celui-ci ?

Développement I. — Avant « l'entrée » du public 1° On décante l'œuvre par la lecture « à l'italienne » autour d'une table. 2° Les acteurs en possession de leur rôle, entrés dans leurs personnages, on passe sur scène, pour la mise en place, le jeu proprement dit. 3° Imaginons que les répétitions se prolongent sans public, ce jeu prendrait quelque chose d'arbitraire et de décousu ; les personnages ressemblent alors à des poissons rouges derrière la vitre d'un aquarium (Salacrou). II. — La « présen...