2622 résultats pour "s+aimant"

- Jean-Pierre Claris de FLORIAN (1755-1794) (Recueil : Fables) - L'habit d'Arlequin

- Nicolas Boileau, Art poétique, chant I (1674)

- Nicolas Boileau, Art poétique, chant I (1674)

-

Résumé: Les Diaboliques de BARBEY D'AUREVILLY

Les Diaboliques de BARBEY D'AUREVILLY Jules Barbey d'Aurevilly, dont la vie s'étend sur une grande partie du XIXe siècle (1808-1889), est le contemporain des grands mouvements, romantique, symboliste et naturaliste, du XIX' siècle ; il réunit dans ses nouvelles et ses romans les tendances les plus diverses : il bride son imagination frénétique par un souci constant de vérité ; il modère ses extravagances par un contrôle de l'intelligence. Mais le réalisme de sa peinture des moeurs ne lui valut g...

-

Henry Graham Greene

Henry Graham Greene Très jeune, Graham Greene se vit destiné à une carrière littéraire. Encouragé par sa famille, il publia ses premiers vers et quelques contes dans le journal édité par les élèves d e Berkhamsted School, dont son père était directeur. A l'université, il collabora à la revue des étudiants : The Oxford Outlook ; en 1925, en devint rédacteur, et la même année fit paraître un recueil de poèmes intitulé Babbling April. A sa sortie d'Oxford, Greene s'exerça au journalisme, d'abord a...

- Marceline DESBORDES-VALMORE (1786-1859) (Recueil : Elégies) - Ame et jeunesse

- Corneille, Polyeucte, acte IV, scène 3.

- Molière, Tartuffe, Acte I, scène 2.

-

-

Eugène Ionesco, La Leçon, 1951.

Commentaire d’un extrait de La Leçon d’Eugène Ionesco Introduction : Notre texte est extrait de La Leçon, pièce d’Eugène Ionesco, qui fut créée à Paris au Théâtre de Poche le 20 février 1951. Ionesco s’inspira, pour écrire cette pièce, d’un manuel scolaire (le livre d’arithmétique de sa propre fille, alors âgée de six ans) pour démonter structures langagières et pédagogie. Dans une petite ville de province, une élève désireuse de se présenter au «doctorat total» vient prendre un cours particuli...

-

Le roman doit-il, selon vous, privilégier l'imagination ou décrire fidèlement la réalité ?

A première vue, il est difficile d'attribuer à cette phrase une signification chargée d'une valeur problématique. En effet, la réponse la plus immédiate à une telle question est nécessairement positive : rien ne sort jamais du réel. Dès lors, la validité de l'affirmation dépend de la définition de « réalité », qui ne signifie plus simplement « ce qui est », mais « ce qui est prosaïquement », ce qui relève autant que possible de données extérieures à l'imagination humaine. C'est en effet un attri...

- Nérée BEAUCHEMIN (1850-1931) (Recueil : Les floraisons matutinales) - Fleurs d'aurore

- Apollinaire GINGRAS (1847-1935) - La patrie

-

Novalis

Novalis 1772-1801 Issu de la noblesse protestante saxonne, dont il hérita par tradition du pseudonyme Novalis, Friedrich von Hardenberg naquit à Wiederstedt. Après des études de droit et d'histoire (sous la direction de Schiller) à Iéna puis à Leipzig et Wittenberg, il occupa un poste administratif aux salines de Weissenfels dirigées par son père. Le décès prématuré de sa jeune fiancée Sophie von Khün en 1897 allait décider de son oeuvre. Il puisa dans son désespoir la force de lui survivre, cho...

-

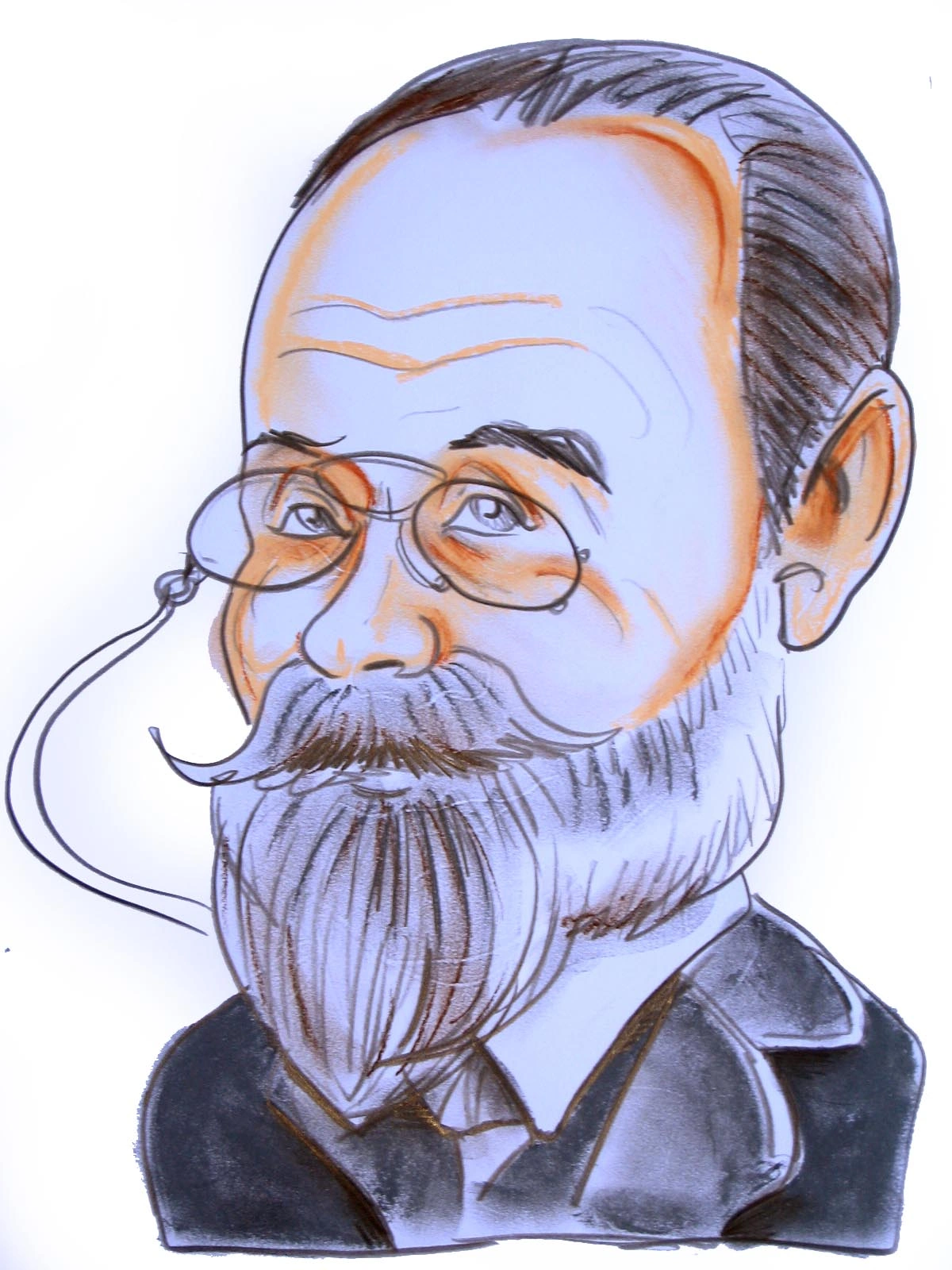

Henrik Ibsen

Henrik Ibsen La lumière impitoyable qu'Ibsen a projetée dans la mauvaise conscience des hommes brille encore d'un éclat que le temps n'a pas atténué. Il est le seul auteur de sa génération (la génération d'Octave Feuillet, d'Emile Augier, de Victorien Sardou, d'Edouard Pailleron, de Dumas fils) qui puisse encore aujourd'hui bouleverser un public non seulement par la justesse et la violence de ses idées mais aussi par l'originalité de son dialogue. Cependant les oeuvres d'Ibsen ne rencontrèrent...

- Charles BAUDELAIRE (1821-1867) (Recueil : Les fleurs du mal) - Le vin de l'assassin

- Hugo, Hernani, acte III, scène 4.

-

- Charles-Timoléon de SIGOGNE (1560-1611) - Galimatias

- Théodore de BANVILLE (1823-1891) (Recueil : Odes funambulesques) - Ballade de la vraie sagesse

- Émile VERHAEREN (1855-1916) (Recueil : Les blés mouvants) - A Pâques

- François VILLON (1431-x) (Recueil : Poésies diverses) - Épître à mes amis

- Arthur RIMBAUD (1854-1891) (Recueil : Derniers vers) - Michel et Christine

- Alphonse de LAMARTINE (1790-1869) (Recueil : Méditations poétiques) - L'automne

- Victor HUGO (1802-1885) (Recueil : Les contemplations) - Il fait froid

- Charles BAUDELAIRE (1821-1867) (Recueil : Le spleen de Paris) - L'Etranger

-

- André CHÉNIER (1762-1794) (Recueil : Poésies Antiques) - Hylas

-

Le naturel le vrai celui du théâtre est la chose la moins naturelle (Anouilh). Commentez.

Demande d'échange de corrigé de maillard laurence ([email protected]). Sujet déposé : Le naturel le vrai celui du théâtre est la chose la moins naturelle (Anouilh). Commentez. Le naturel, le vrai, celui du théâtre, est la chose la moins naturelle du monde INTRODUCTION En 1991, Daniel Mesguich, nommé directeur du Théâtre National de Lille, appelle ce lieu " La Métaphore " , avant de fonder sa propre troupe " Miroirs et métaphores " .Par ces noms, il souligne l'une des caractéristiques esse...

- Alfred de MUSSET (1810-1857) (Recueil : Premières poésies) - A Juana

- Un moment de bonheur (Stendhal, Vie d'Henry Brulard, posthume, 1890)

- Jean de LA FONTAINE (1621-1695) (Recueil : Les Fables) - Les deux Coqs

- André CHÉNIER (1762-1794) (Recueil : Poésies Antiques) - Néère

- Théodore Agrippa d' AUBIGNÉ (1552-1630) (Recueil : Stances) - Tout cela qui sent l'homme à mourir me convie

- Victor HUGO (1802-1885) (Recueil : Toute la lyre) - Suzette et Suzon

-

- Amadis JAMYN (1538-1592) - Stances de l'impossible

- Denis Diderot - La Religieuse

- François VILLON (1431-x) (Recueil : Le testament) - Double ballade

- Maupassant, Bel-Ami, II, chapitre 8.

- René-François SULLY PRUDHOMME (1839-1907) (Recueil : Les solitudes) - La grande allée

- Georges RODENBACH (1855-1898) (Recueil : La jeunesse blanche) - Béguinage flamand

- Calderon, La vie est un songe, Troisième journée

- Albert SAMAIN (1858-1900) (Recueil : Au jardin de l'infante) - Destins

-

- Albert Camus, L'Étranger.

- Michel de Montaigne, Essais, « De l'Amitié »

- Montaigne (1533-1592), Essais, livre I, chapitre 28, « De l'amitié ».

-

Hérodote

Hérodote Taine aurait pu appliquer au Père de l'Histoire sa théorie de la race, du moment et du milieu pour montrer que l'ouvrage d'Hérodote était déterminé à l'avance, puisque son auteur appartenait à ce peuple grec si curieux, si intelligent, si désireux de connaître, de décrire et de rapprocher, puisqu'il vivait au siècle du grand conflit entre Hellènes et Perses qui forment le sujet de son récit, puisque, étant né en Carie, en pays non grec, il était capable par expérience de comprendre bien...

- Louise ACKERMANN (1813-1890) (Recueil : Poésies philosophiques) - Pascal

- Charles-Marie LECONTE DE LISLE (1818-1894) (Recueil : Poèmes antiques) - La mort de penthée

-

Samuel Beckett, Oh ! les beaux jours (1963)

Demande d'échange de corrigé de Smith Elodie ([email protected]). Sujet déposé :Commentaire de \"Oh Les Beaux Jours\" de Beckett Oh les Beaux Jours est une pièce a deux personnages, si on peut considere Willie comme un personnage, qui emmetera quelques grognements durant la piece. Elle fait partie de la fameuse trilogie de théâtre de l'absurde de Beckett avec En Attendant Godot et Fin de Partie. Beckett illustre a travers ces oueuvres la condition humaine qui sera confronte a différent problè...

-

Joachim DU BELLAY (1522-1560) (Recueil : Les Regrets) - Marcher d'un grave pas, et d'un grave sourcil

Joachim DU BELLAY (1522-1560) (Recueil : Les Regrets) - Marcher d'un grave pas, et d'un grave sourcil Marcher d'un grave pas, et d'un grave sourcil, Et d'un grave souris à chacun faire fête, Balancer tous ses mots, répondre de la tête, Avec un Messer non, ou bien un Messer si : Entremêler souvent un petit E cosi, Et d'un Son Servitor contrefaire l'honnête, Et comme si l'on eût sa part en la conquête, Discourir sur Florence, et sur Naples aussi : Seigneuriser chacun d'un baisement de main, Et sui...

-

- François de MALHERBE (1555-1628) - Pour les pairs de France, assaillants au combat de barrière

-

Charles BAUDELAIRE (1821-1867) (Recueil : Les fleurs du mal) - Recueillement

Introduction. La vie de Baudelaire fut une méditation de sa douleur. Il en a dit souvent les cruautés. Mais quand il faisait un retour profond sur lui-même, dans le silence et la solitude, quand il songeait à ses péchés, à ses voluptés au goût amer, à ses vains élans vers la pureté, elle lui apparaissait comme revêtue d'une sorte de dignité, car il y trouvait le témoignage d'une conscience vigilante au sein même de ses égarements. Dans ce sonnet, il s'adresse à elle comme à un être humain; il en...