39 résultats pour "corps"

-

Robert Desnos - Extrait de "Corps et Biens"

Pistes méthodologiques Analyser le texte • Ce poème de Robert Desnos est un poème en prose de registre lyrique. La répétition au début de quatre paragraphes de la proposition « J'ai tant rêvé de toi... » (anaphore) y exprime l'enva¬hissement du rêve amoureux : le poète est entièrement habité, obsédé par la pensée de la femme aimée. • On comprend que le poète, en l'absence de la femme aimée, a cherché à l'évoquer, à lui donner corps par sa seule pensée mais avec des conséquences inverses de celle...

- Odilon-Jean PÉRIER (1901-1928) (Recueil : Le corps fermé) - Le corps fermé comme une jeune rose

- Germain NOUVEAU (1851-1920) (Recueil : Poésies d'Humilis) - Le corps et l'âme

- « J'ai tant rêvé de toi » (Robert Desnos, Corps et biens, 1930)

- Robert Desnos, « À la mystérieuse », Corps et Biens. « J'ai tant rêvé de toi ».

- Jean de SPONDE (1557-1595) - Mais si mon foible corps (qui comme l'eau s'escoule)

- Desnos, « j'ai tant rêvé de toi… » jusqu'à « …le cadran solaire de ta vie », Corps et Biens, 1930.

- Christofle de BEAUJEU (1550-x) - Vous qui sans corps, Démons, errez en France

-

- Odilon-Jean PÉRIER (1901-1928) (Recueil : Notre mère la ville) - Mon corps

- François MAYNARD (1582-1646) - Cache ton corps soubs un habit funeste

- Charles VION D'ALIBRAY (1600-1653) (Recueil : La musette) - Ton corps plus doux que ton esprit

- Joachim DU BELLAY (1522-1560) (Recueil : Les Regrets) - Dans l'enfer de son corps mon esprit attaché

- Antoine FAVRE (1557-1624) (Recueil : Les Entretiens spirituels) - Il estoit bien seant que ce corps veritable

- Théodore Agrippa d' AUBIGNÉ (1552-1630) (Recueil : Stances) - A longs filets de sang ce lamentable corps

- Christofle de BEAUJEU (1550-x) - L'âme qui en secret voit enterrer son corps

- Vincent VOITURE (1597-1648) - Tout beau corps, toute belle image

-

- Pernette du GUILLET (1520-1545) (Recueil : Rymes) - Comme le corps ne permet point de voir

- Christofle de BEAUJEU (1550-x) - Le corps pâle brûlé au bûcher domestique

- Pernette du GUILLET (1520-1545) (Recueil : Rymes) - Le Corps ravi, l'Âme s'en émerveille

- René-François SULLY PRUDHOMME (1839-1907) (Recueil : Les solitudes) - Corps et âmes

- Philippe DESPORTES (1546-1606) (Recueil : Les amours d'Hippolyte) - Autour des corps, qu'une mort avancée

- Pierre de CROIX (1539-1614) (Recueil : Le Miroir de l'Amour divin) - Ainsi que tous les corps que la nature anime

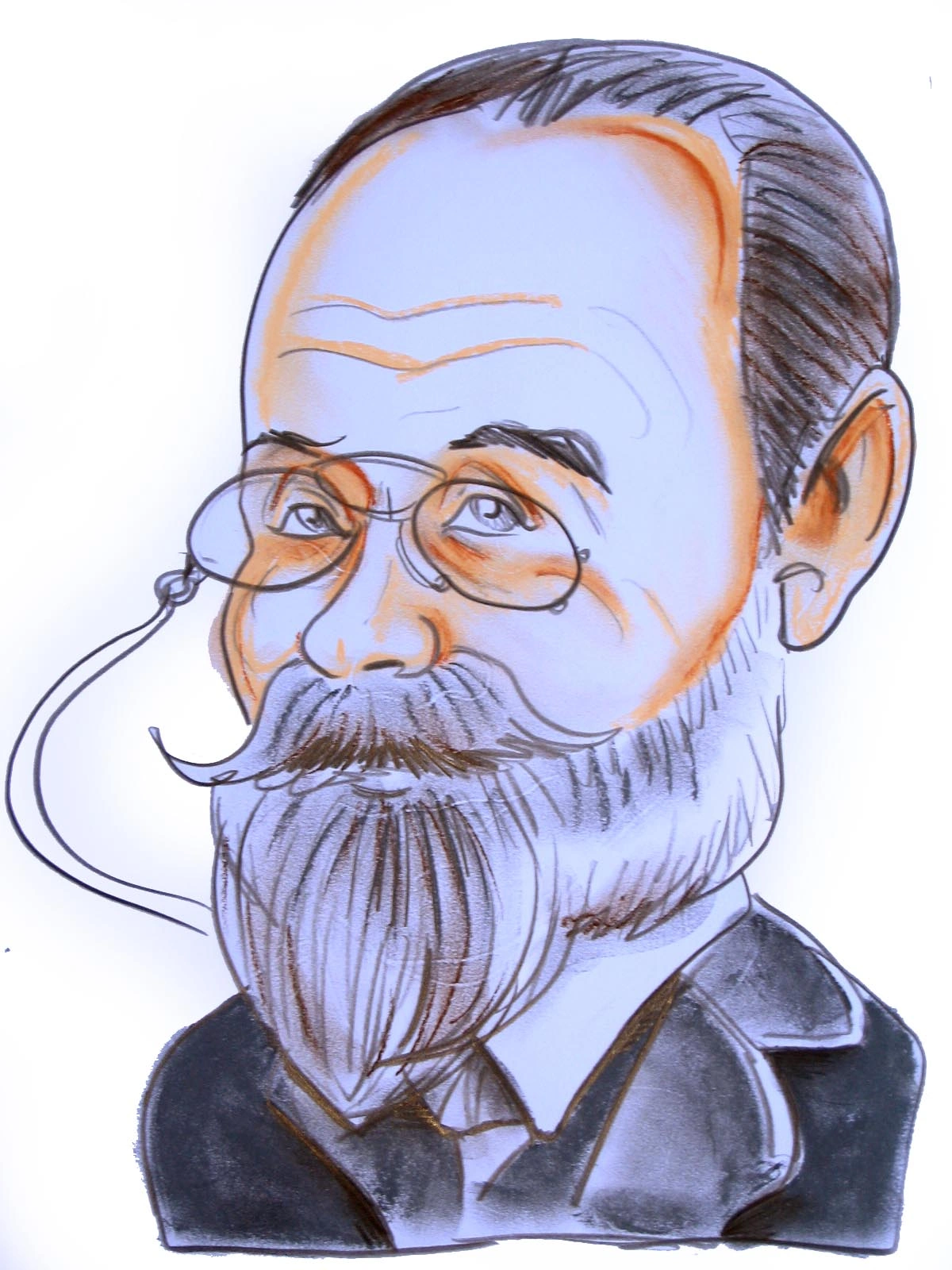

- Émile VERHAEREN (1855-1916) (Recueil : La multiple splendeur) - La louange du corps humain

- Marc de PAPILLON DE LASPHRISE (1555-1599) (Recueil : L'Amour passionnée de Noémie) - Comme un corps féminin que la mère Nature

-

-

Dans La Religieuse "Diderot se livre à ce qu'il nomme lui-même une effroyable satire des couvents, mais cette volonté polémique ne vaudrait que pour l'anecdote s'il n'y développait une véritable méditation sur les méfaits de la solitude et sur les effets pervers de la violence que l'homme exerce contre la nature et contre lui-même- spirituellement par le fanatisme, physiquement par la répression systématique des besoins du corps". Dans quelle mesure ce propos de Pierre Lepape (Diderot,

S'il y a bien une idée essentielle du siècle des Lumières, et qui trouve sa source chez Erasme, c'est celle de l'anthropocentrisme. La société féodale et monarchique considérait, selon l'enseignement de l'Eglise catholique, que l'homme est certes la créature la plus parfaite de la création car possédant une âme spirituelle, et qui utilise sa raison pour s'élever au dessus des réalités matérielles. Cette raison est essentiellement naturelle, elle appartient par nature à l'homme à la différence de...

-

Pierre de MARBEUF (1596-1645) - L'anatomie de l'oeil

Pierre de Marbeuf, « L'anatomie de l'œil ». 1. L'œil est dans un château que ceignent les frontières 2. De ce petit vallon clos de deux boulevards, 3. Il a pour pont-levis les mouvantes paupières, 4. Le cil pour garde-corps, les sourcils pour remparts. 5. Il comprend trois humeurs, l'aqueuse, la vitrée, 6. Et celle de cristal qui nage entre les deux, 7. Mais ce corps délicat ne peut souffrir l'entrée 8. A cela que nature a fait de nébuleux. 9. Six tuniques tenant notre oeil en consistance 10. L...

- Gouhier dans son oeuvre l'essence du théâtre affirme que "l'âme du théâtre c'est d'avoir un corps". Commentez et discutez cette opinion ?

-

La création de l'Académie française (1635)

La création de l'Académie française (1635) La littérature nationalisée. Le 2 janvier 1635, des lettres patentes annoncèrent «la création d'un corps chargé de rendre le langage français non seulement élégant, mais capable de traiter tous les arts et toutes les sciences». Vaste et noble programme! Les hommes chargés de former ce nouveau corps exerçaient depuis longtemps leur sens critique dans un même effort linguistique et littéraire. Depuis 1629, quelques amateurs de belles-lettres, parmi lesque...

- François VILLON (1431-x) (Recueil : Poésies diverses) - Le débat du cœur et du corps de Villon

- Après avoir lu plusieurs chroniques de Jean Giono, l'écrivain Jean-Louis Bory faisait ce commentaire : Giono avait longtemps cru que la machine et les allumettes chimiques, voilà les responsables du malheur. Tout se passait comme s'il ouvrait les yeux et sous la somptueuse peau de tigre, qu'est le feuillage des arbres, découvrait un corps cruel. Dans quelle mesure, Un roi sans divertissement peut-il illustrer ces propos ?

-

Tristan CORBIERE (1845-1875) - Féminin singulier

Tristan Corbière, « Féminin singulier ». Éternel Féminin de l'éternel jocrisse ! Fais-nous sauter, pantins nous pavons les décors ! Nous éclairons la rampe... Et toi, dans la coulisse, Tu peux faire au pompier le pur don de ton corps. Fais claquer sur nos dos le fouet de ton caprice, Couronne tes genoux ! ... et nos têtes dix-corps ; Ris ! montre tes dents ! ... mais ... nous avons la police, Et quelque chose en nous d'eunuque et de recors. ... Ah tu ne comprends pas ? ... - Moi non plus - Fais...

-

Saint Paul

Saint Paul Deux événements commandent la vie de saint Paul et n'ont cessé d'être à l'origine d'une double inspiration pour l'Apôtre et d'une double tradition pour la Chrétienté. Le premier réfléchit dans la nouvelle religion le thème de la foi, et le second le thème antithétique ou du moins difficilement conciliable de la transformation. D'abord le Christ ressuscité lui apparaît sur le chemin de Damas et Saül, persécuteur pharisien des Chrétiens, devient Paul, apôtre des Gentils. Cette conversi...

-

-

Le brasier, Alcools (Apollinaire)

Ce poème a été écrit en 1908, une période assez faste sentimentalement qui correspond au début de la liaison avec Marie Laurencin et un sentiment de renouveau existentiel. Particulièrement chéri par l'auteur, « son meilleur poème sinon le plus immédiatement accessible », il le définit aussi comme l'exemple d'un lyrisme neuf et humaniste. Le poème offre trois temps forts. Dans le premier mouvement, Apollinaire montre qu'il ne peut devenir poète qu'en brûlant son passé, dans le second mouvement le...

-

Renan a dit, dans son Discours de réception à l'Académie française : « Le génie de Victor Hugo a sonné chaque heure de notre siècle, donné un corps à chacun de nos rêves, des ailes à chacune de nos pensées.» En vous appuyant sur les pages du grand poète que vous connaissez le mieux, vous essaierez de démontrer la justesse de cette phrase.

Renan a dit, dans son Discours de réception à l'Académie française : « Le génie de Victor Hugo a sonné chaque heure de notre siècle, donné un corps à chacun de nos rêves, des ailes à chacune de nos pensées.» En vous appuyant sur les pages du grand poète que vous connaissez le mieux, vous essaierez de démontrer la justesse de cette phrase. Avant-propos: L'ambition maîtresse de Victor Hugo a été d'être « l'écho sonore » de son siècle. Ce mot aide à comprendre le sens qu'il faut attacher à la formu...

-

Ronsard, Sonnets pour Hélène I, 2

Ronsard, Sonnets pour Hélène I, 2 Quand à longs traits je boy l'amoureuse étincelle Qui sort de tes beaux yeux, les miens sont esblouïs. D'esprit ny de raison troublé je ne jouïs, Et comme yvre d'amour tout le corps me chancelle. Le coeur me bat au sein, ma chaleur naturelle Se refroidit de peur, mes sens esvanouïs Se perdent tout en l'air, tant tu te resjouïs D'acquerir par ma mort le surnom de cruelle. Tes regards foudroyans me percent de leurs rais' La peau, le corps, le coeur, comme pointes...

- Remy de GOURMONT (1858-1915) (Recueil : Les divertissements) - La forêt blonde

- Théodore Agrippa d' AUBIGNÉ (1552-1630) (Recueil : Stances) - Quiconque sur les os des tombeaux effroyables

-

MALRAUX - La Condition Humaine: 21 mars 1927. Minuit et demi.

Cet incipit doit son originalité à une ouverture in médias res, à la focalisation interne et à une nouvelle forme d'écriture. Contrairement à la technique balzacienne, la narration se caractérise chez Malraux par l'absence de tout préliminaire : le lecteur entre de plain-pied dans un monde inconnu, il lie connaissance avec un tueur, il s'intéresse enfin à une action violente, un assassinat imminent. Mais s'il connaît la date des événements (21 mai 1927), il ignore tout du lieu : seul le nom Tche...

-

Les Belles endormies de Yasunari Kawabata

Les Belles endormies de Yasunari Kawabata (1899-1972) Roman, Japon, 1960 Résumé Sur les conseils d'un vieil ami, Egushi franchit pour la première fois le seuil des « belles endormies », par curiosité. Dans cette maison, connue des seuls initiés et dont la porte ne s'ouvre que si l'on a atteint un âge vénérable, il est donné de passer la nuit au côté d'une jeune fille endormie. Ces vieillards « de tout repos », qui ont cessé d'être des hommes, s'adonnent, et Egushi en est persuadé, au plaisir mal...