23 résultats pour "avons+nous+memes"

-

Un texte théatral est il suffisant en lui meme pour monter un spectacle ?

Analyse du sujet et problématisation C e sujet pose la question du lien entre le texte théâtral et sa représentation sur une scène, devant un public de spectateurs. L'expression « texte théâtral » désigne le théâtre en tant que livre, en tant que texte écrit par un auteur, un dramaturge. Le texte théâtral n'est que le support ( un support essentiel bien sûr), le point de départ de la pièce de théâtre qui n'est pleinement réalisée que dans sa représentation. Le verbe « représenter » fait référenc...

-

Paul Valéry

Paul Valéry Paul Valéry est né à Sète le 30 octobre 1871. Il cessa d'écrire, du moins de publier, pendant plus de vingt ans, entre 1895 et 1917. Son œuvre comprend essentiellement deux ou trois minces recueils vers, quelques essais et dialogues philosophiques et un assez grand nombre de préfaces qu'il réunissait périodiquement sous le titre modeste de Variété. Il mourut à Paris le 19 juillet 1945. Il ne convient guère d'en dire, peut-être d'en savoir, plus long sur les événements de sa vie. D'ab...

-

Pascal et l'immortalité de l'âme.

Pascal et l'immortalité de l'âme. (...) L'immortalité de l'âme est une chose qui nous importe si fort, qui nous touche si profondément, qu'il faut avoir perdu tout sentiment pour être dans l'indifférence de savoir ce qui en est. Toutes nos actions et nos pensées doivent prendre des routes si différentes, selon qu'il y aura des biens éternels à espérer ou non, qu'il est impossible de faire une démarche avec sens et jugement, qu'en la réglant par la vue de ce point, qui doit être notre dernier obj...

- L'apparition du poème en prose a soulevé beaucoup de réticences, certains ont meme parlé à son sujet d'aveu d'impuissance. Que pensez vous de ce point de vue ?

- Dans la préface de son Dictionnaire philosophique Voltaire écrit : les livres les plus utiles sont ceux dont les lecteurs font eux-mêmes la moitié; ils entendent les pensées dont on leur présente le germe ; ils corrigent ce qui leur semble défectueux, et fortifient par leurs réflexions ce qui leur parait faible. Que pensez-vous de cette affirmation ?

- Dans une argumentation d'une page environ, vous montrerez, quel auteur vous a le plus marqué ? Pourquoi ? Le début de cette argumentation devra commencer par : Si je pousse la porte d'un livre de... Vous comparez en utilisant une métaphore filée, l'univers de votre auteur à un lieu ou à une chose contrainte qui aura les mêmes caractéristiques que l'univers de votre auteur ?

-

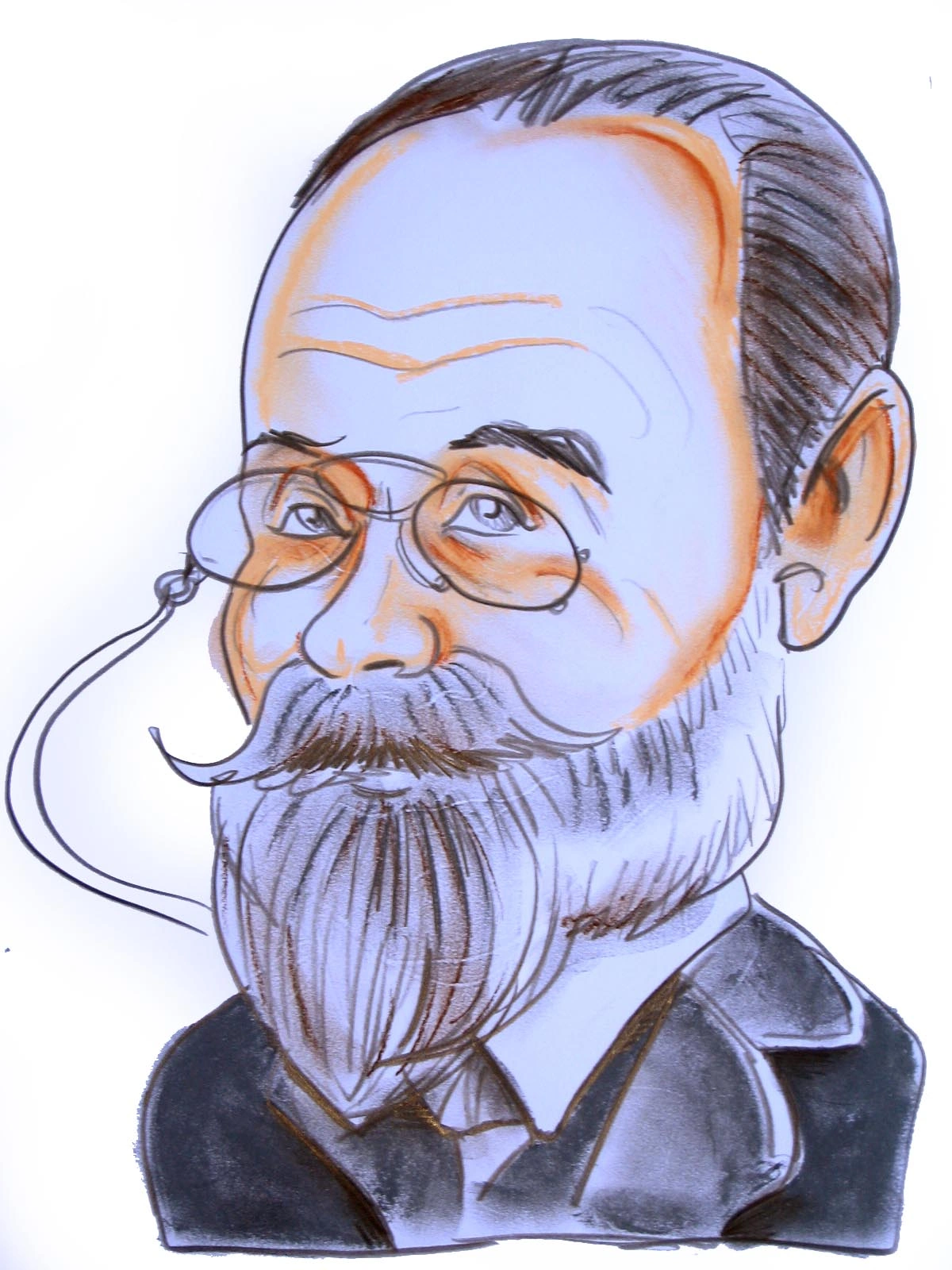

Gustave Flaubert

Gustave Flaubert Avant que fussent publiées les OEuvres de Jeunesse et la Correspondance de Flaubert, Emile Faguet put prétendre qu'il y avait en lui un romantique et un réaliste acharnés à se combattre, et qui écrivirent, le premier La Tentation de saint Antoine, Salammbô, Hérodias, le second Madame Bovary, L'Education sentimentale, Un Coeur simple. Explication séduisante, à première vue, d'une dualité qui n'est qu'apparente : quand on y regarde de plus près, on aperçoit vite qu'il y a tout au...

-

« Tout est dit et l'on vient trop tard depuis plus de sept mille ans qu'il y a des hommes et qui pensent. » c'est ce qu'écrit La Bruyère au début du premier chapitre des Caractères. Pensez-vous qu'aujourd'hui encore les jeunes générations se heurtent à ce même problème pour créer à leur tour des oeuvres littéraires et artistiques ?

La Bruyère était classique : partisan résolu des anciens, il était persuadé qu'ils ont tout dit sur la nature humaine. De plus, il venait après Pascal et La Rochefoucauld. De là cette affirmation modeste au début des Caractères : « Tout est dit... » I. Cette pensée s'explique par la théorie classique. 1. L'homme, en son fond, ne change guère. Les analyses des anciens moralistes restent toujours aussi vraies, parce qu'ils se sont attachés surtout à ce qu'il y a en nous d'éternel et de permanent....

-

-

Tout est dit, et l'on vient trop tard, depuis plus de sept mille ans qu'il y a des homme et qui pensent" (La Bruyère). qu'en pensez-vous ?

La Bruyère était classique : partisan résolu des anciens, il était persuadé qu'ils ont tout dit sur la nature humaine. De plus, il venait après Pascal et La Rochefoucauld. De là cette affirmation modeste au début des Caractères : « Tout est dit... » I. Cette pensée s'explique par la théorie classique. 1. L'homme, en son fond, ne change guère. Les analyses des anciens moralistes restent toujours aussi vraies, parce qu'ils se sont attachés surtout à ce qu'il y a en nous d'éternel et de permanent....

-

Rousseau écrit: La tragédie est si loin de nous, elle nous présente des êtres si gigantesques, si boursouflés, si chimériques que l'exemple de leurs vices n'est guère plus contagieux que celui de leurs vertus n'est utile. Partagez-vous cette condamnation de la tragédie par Rousseau ? Vous appuierez votre argumentation sur des exemples précis tirés des tragédies de RACINE que vous connaissez ?

Sujet : Rousseau écrit: La tragédie est si loin de nous, elle nous présente des êtres si gigantesques, si boursouflés, si chimériques que l'exemple de leurs vices n'est guère plus contagieux que celui de leurs vertus n'est utile. Partagez-vous cette condamnation de la tragédie par Rousseau ? Vous appuierez votre argumentation sur des exemples précis tirés des tragédies de RACINE que vous connaissez ? On connaît la thèse de la Lettre à d'Alembert : le théâtre est pernicieux. La tragédie est funes...

-

Citant la devise de Rimbaud: Il faut être absolument moderne, un critique contemporain dénonce l'usage frelaté et commercial que, selon lui, trop d'écrivains ont fait depuis de cette idée. Il conclut ainsi: La modernité fait vendre des marchandises, des discours, des idées. Vous vous interrogerez sur ce problème, et vous direz si, à votre avis, la modernité peut être un critère en littérature ?

Introduction On peut partir d'une revendication scolaire d'aujourd'hui : lire des textes modernes] Mais la modernité ne peut pas être seulement une question de chronologie : être moderne, ce ne sera pas remplacer Musset par les pièces d'Au théâtre ce soir... En fait, toute littérature se veut et s'affirme moderne contre les formes vieillies, liées à la tradition, à la culture, aux institutions. La thèse moderniste a) Puisque l'histoire change, il faut changer les sujets (puisque le public change...

-

François René de Chateaubriand _ Commentaire de "René"

« Quand le soir était venu, reprenant le chemin de ma retraite, je m'arrêtais sur les ponts, pour voir se coucher le soleil. L'astre, enflammant les vapeurs de la cité, semblait osciller lentement dans un fluide d'or, comme le pendule de l'horloge des siècles. Je me retirais ensuite avec la nuit, à travers un labyrinthe de rues solitaires. En regardant les lumières qui brillaient dans les demeures des hommes, je me transportais par la pensée au milieu des scènes de douleur et de joie qu'elles éc...

-

Usbek à Rhédi - Lettres 106 - Montesquieu - Les Lettres Persanes

Usbek s'oppose aux allégations de son ami Rhédi, en lui montrant que les arts entretiennent le goût du travail dans un pays, et contribuent donc à sa puissance. Tous travaillent pour gagner de l'argent et créent ainsi des richesses. Si l'on se contentait de fabriquer le nécessaire, l'État serait totalement affaibli; les rapports humains et économiques s'étioleraient, et tous vivraient misérables et isolés. Ce sont les arts qui créent le plus de valeurs, ils sont donc le soutien de la puissance d...

-

Biographie de Jonathan SWIFT

Jonathan Swift n'est pas seulement l'auteur des Voyages de Gulliver, il était également un homme d'Église et un politicien. Il a marqué la littérature anglaise de son époque par la violence satirique de ses oeuvres. Un orphelin La naissance de Jonathan Swift, à Dublin en 1667, est placée sous le signe d'une double absence : absence du père, mort peu après la conception de l'enfant, et absence de la mère, qui confie le bébé à une nourrice et repart dans son Leicestershire natal. Plus tard, l'éduc...

-

LA COMÉDIE HUMAINE DE BALZAC

Balzac a réparti les œuvres qui composent La Comédie humaine en Études de moeurs, Études philosophiques et Études analytiques. Les Études analytiques ne comportent guère que la Physiologie du Mariage. Les Études philosophiques sont beaucoup plus importantes et s'ordonnent toutes autour d'une idée centrale. Les Études de moeurs, qui sont les plus nombreuses, se répartissent en Scènes de la vie privée, Scènes de la vie de province, Scènes de la vie parisienne, Scènes de la vie politique, Scènes de...

-

Pensez vous que ce sont les mêmes raisons qui attirent le public au théâtre et au cinéma ? Vous vous appuierez sur une expérience personnelle ?

Discussion : L'histoire du théâtre et celle du cinéma ne se superposent pas. Le théâtre remonte à l'Antiquité et ses formes ont été à la fois variées et nombreuses au cours des siècles et selon les sociétés. Le cinéma apparaît au début du XXème siècle et si sa production a connu un rythme exponentiel, il n'empêche qu'elle n'est pas marquée par une traversée aussi continue de l'expérience des hommes. Suggestion de plan : Première partie : Pour une anthropologie du théâtre Le théâtre trouve ses ma...

-

-

On oppose souvent le roman autobiographique où l'écrivain, se campant lui-même sous les traits d'un de ses héros, fait revivre dans d'autres personnages ses proches et ses familiers et le roman où l'auteur, prenant sa revanche sur la vie, prête à l'un de ses héros des qualités et une forme d'existence dont il n'a pas bénéficié lui-même. Connaissez-vous une oeuvre romanesque où s'associent heureusement ces deux types de roman ?

INTRODUCTION La personnalité d'un romancier est toujours présente dans son oeuvre. Dans une certaine mesure il ne peut s'empêcher de faire appel à ses souvenirs vécus et sous les personnages qu'il met en scène on retrouve assez aisément l'image fidèle de gens qui, de près ou de loin, ont été mêlés à son existence. Il arrive aussi que dans l'un de ses acteurs principaux, il mette beaucoup de lui-même ; ainsi Stendhal dans Le Rouge et le Noir a transposé certains de ses familiers et pour une large...

- Victor HUGO (1802-1885) (Recueil : Toute la lyre) - Je la revois, après vingt ans, l'île où Décembre

-

Huxley écrit dans un essai que « la plupart des hommes passent une existence incolore dans le demi-coma du travail mécanisé mais aussi du loisir mécanisé ». En quoi les loisirs eux-mêmes peuvent-ils empêcher de vivre pleinement ? Que devraient-ils être au contraire pour permettre à l'homme de s'épanouir ?

Huxley écrit dans un essai que « la plupart des hommes passent une existence incolore dans le demi-coma du travail mécanisé mais aussi du loisir mécanisé ». En quoi les loisirs eux-mêmes peuvent-ils empêcher de vivre pleinement ? Que devraient-ils être au contraire pour permettre à l'homme de s'épanouir ? introduction • Situation Les élèves connaissent, sans doute, Aldous Huxley par une oeuvre de fiction : Le meilleur des mondes. Le roman décrit une société futuriste où règne le conditionnement...

-

A propos des personnages du théâtre de Corneille, un cri¬tique écrit : « Ils ne seraient pas des héros s'ils ne devaient à chaque instant lutter contre eux-mêmes... Dans toutes les circonstances critiques, ils laissent percer leur sensibilité. » Vous vous attacherez à mettre en valeur cette sensibilité des héros et des héroïnes des grandes tragédies cornéliennes ?

Le théâtre de Corneille est d'un bout à l'autre une apologie de la volonté et c'est là le côté de son oeuvre que les critiques ont le plus coin plaisamment mis en lumière. Mais leur volonté ne s'exerce pas sans effort : sans cesse ils se trouvent engagés dans une lutte douloureuse contre eux-mêmes. « Dans toutes les circonstances critiques, ils laissent percer leur sensibilité.» I. Les personnages du Cid sont sensibles Don Diègue ne dissimule pas ses inquiétudes quand il attend l'issue du duel q...

-

Expliquez et discutez cette opinion de Pierre Loti en s'appuyant sur des exemples précis: Les vrais poètes, dans le sens le plus libre et le plus général du mot, naissent avec deux ou trois chansons qu'il leur faut à tout prix chanter, mais qui sont toujours les mêmes: qu'importe, du reste, s'ils les chantent chaque fois avec tout leur coeur ?

Expliquer et discuter cette opinion de Pierre Loti en s'appuyant sur des exemples précis : « Les vrais poètes, dans le sens le plus libre et le plus général du mot, naissent avec deux ou trois chansons qu'il leur faut à tout prix chanter, mais qui sont toujours les mêmes : qu'importe, du reste, s'ils les chantent chaque fois avec tout leur coeur!... » (Baccalauréat.) REMARQUES POUR UN PLAN 1. Le texte de Loti est difficile à orienter parce que, tout en étant extrêmement naïf, il touche un des pr...

- François VILLON (1431-x) (Recueil : Poésies diverses) - Ballade des menus propos

-

On se plaint quelquefois des écrivains qui disent moi. Parlez-nous de nos, leur crie-t-on. Hélas ! Quand je vous parle de moi, je vous parle de vous. Comment ne le sentez-vous pas ? Ah ! Insensé qui crois que je ne suis pas toi ! (Victor HUGO). qu'en pensez-vous ?

Le lyrisme est absent de la poésie du XVIIe siècle. Pour Malherbe lui-même les thèmes lyriques ne sont que des lieux communs qu'il développe à la façon d'un orateur : Stances à Du Perrier. C'est seulement au XIXe siècle, avec le Romantisme et sous l'influence de Jean-Jacques et de Chateaubriand, que la poésie deviendra vraiment l'âme qui se révèle et se répand. Ce n'a pas été sans protestation et le Parnasse sera une réaction contre la poésie personnelle (sonnet de Leconte de Lisle : les Montreu...