2326 résultats pour "commentaire jean paul sartre mains sales 6eme tableau scene extrait 10482 5559"

- Paul Eluard, Le Phénix, « Je t'aime »

- Féerie - Poème de Paul Valéry

- Baignée - Poème de Paul Valéry

- César - Poème de Paul Valéry

- Après avoir lu attentivement les textes de corpus (Dom Juan Acte II Scène 2, La Guerre de Troie n'aura pas lieu Acte II Scène 4, Electre Acte II scène 8 et Antigone), vous montrerez comment le dialogue de théâtre favorise la confrontation des idées.

- Alfred de MUSSET (1810-1857) (Recueil : Poésies nouvelles) - A la Malibran

- Léon-Paul Fargue - Nocturne

- Paul Claudel, L'aube de juin

-

- Paul SCARRON, « Chanson à manger »

- L'univers dramatique de Paul CLAUDEL

- Jean-Jacques ROUSSEAU, Les Confessions

- La fileuse - Poème de Paul Valéry

- Marivaux, La Dispute, Scène 3

- Extrait de : Le Rouge et le Noir de Stendhal.

- Jean-Jacques Rousseau, Les Confessions.

- Jean Giono, Le Hussard sur le toit.

-

-

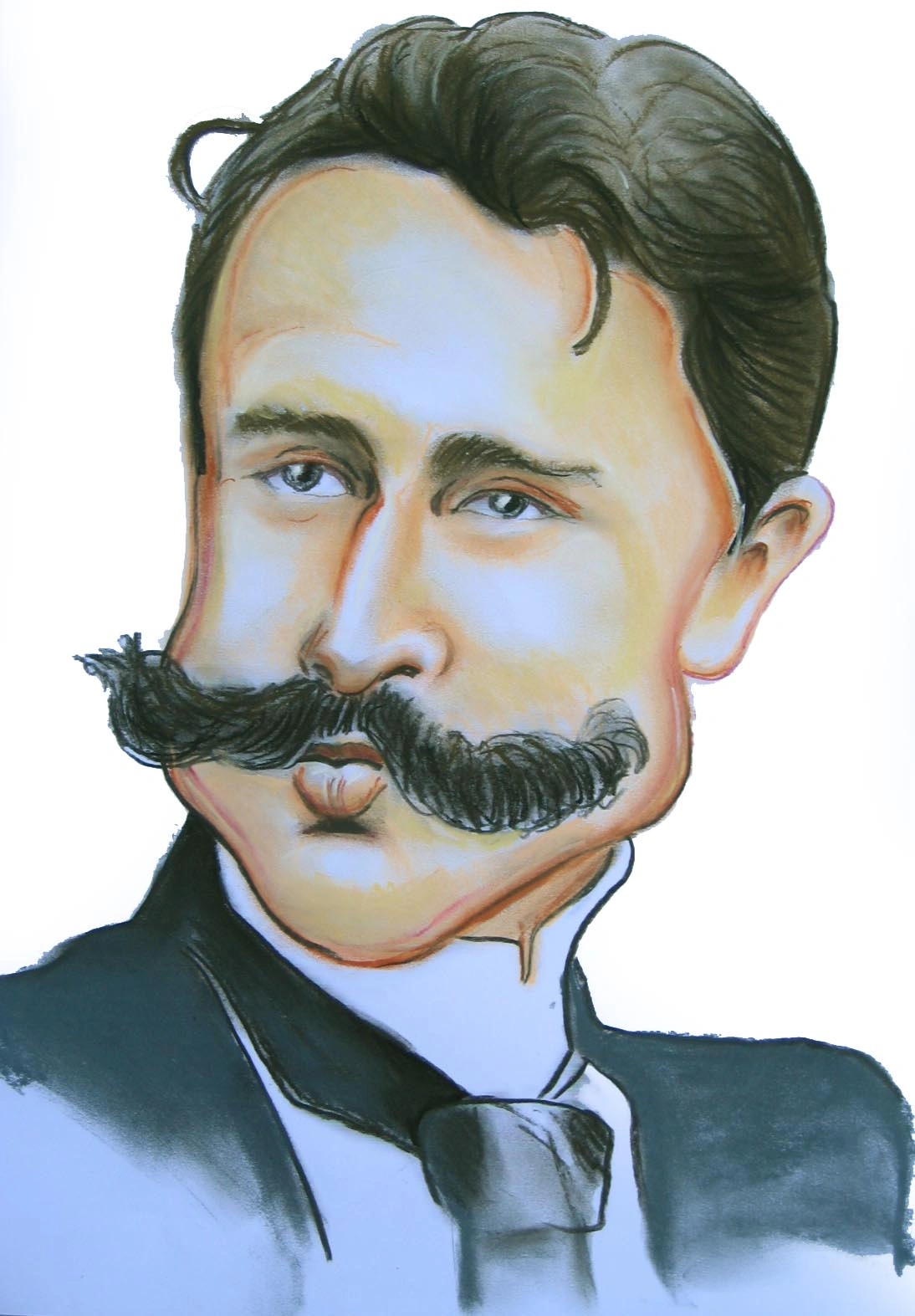

Le symbolisme et le lyrisme de Paul CLAUDEL

PAUL CLAUDEL (1868-1955) Fils d'un haut fonctionnaire, mais très proche de ses origines terriennes, CLAUDEL a subi fortement l'empreinte de sa Champagne natale. Trapu et vigoureux, il avait l'air d'un paysan. Gide le compare à un « marteau pilon ». En 1886, la lecture de Rimbaud détermine en lui un choc profond. La même année, le jour de Noël, a lieu sa « conversion » au catholicisme ou plus exactement l'espèce d'illumination qui marque le début de son retour vers Dieu. En 1900, il croit avoir l...

-

Le théâtre est-il un simple divertissement ?

Analyse du sujet et problématisation Le théâtre était dans l'Antiquité une cérémonie religieuse ayant aussi des enjeux politiques forts. Il a peu à peu perdu cette dimension sacrée pour devenir de plus en plus un objet de divertissement. Le théâtre désigne à la fois l'art de la représentation dramatique, un genre littéraire particulier et le bâtiment dans lequel se déroulent les spectacles de théâtre. Il est un divertissement textuel, spectacle, mais aussi un lieu de divertissement. La not...

- D'après Ionesco, le metteur en scène doit se laisser faire. Il ne doit pas vouloir quelque chose de la pièce, il doit s'annuler, il doit être un être parfait réceptacle. Un metteur en scène vaniteux, voulant imposer sa personnalité, n'a pas de vocation d'un metteur en scène (Notes et contre notes). Vous réfléchirez à ce propos à partir des oeuvres étudiées et de votre expérience de spectateur.

-

commentaire: Laurent Gaudé, La Mort du roi Tsongor, Actes Sud, collection Babel, 2002, p.16-17

Laurent Gaudé, La Mort du roi Tsongor, Actes Sud, collection Babel, 2002, p.16-17. C'était à l'époque où le roi Tsongor était jeune. Il venait de quitter le royaume de son père. Sans se retourner. Laissant le vieux roi périr sur son trône fatigué. Tsongor était parti. Il savait que son père ne voulait rien lui léguer et il refusait de subir cette humiliation. Il était parti, crachant sur le visage de ce vieillard qui ne voulait rien céder. Il avait décidé qu'il ne demanderait rien. Qu'il ne...

- Ecrire un apologue inspiré du tableau de Magritte Le mal du pays ?

-

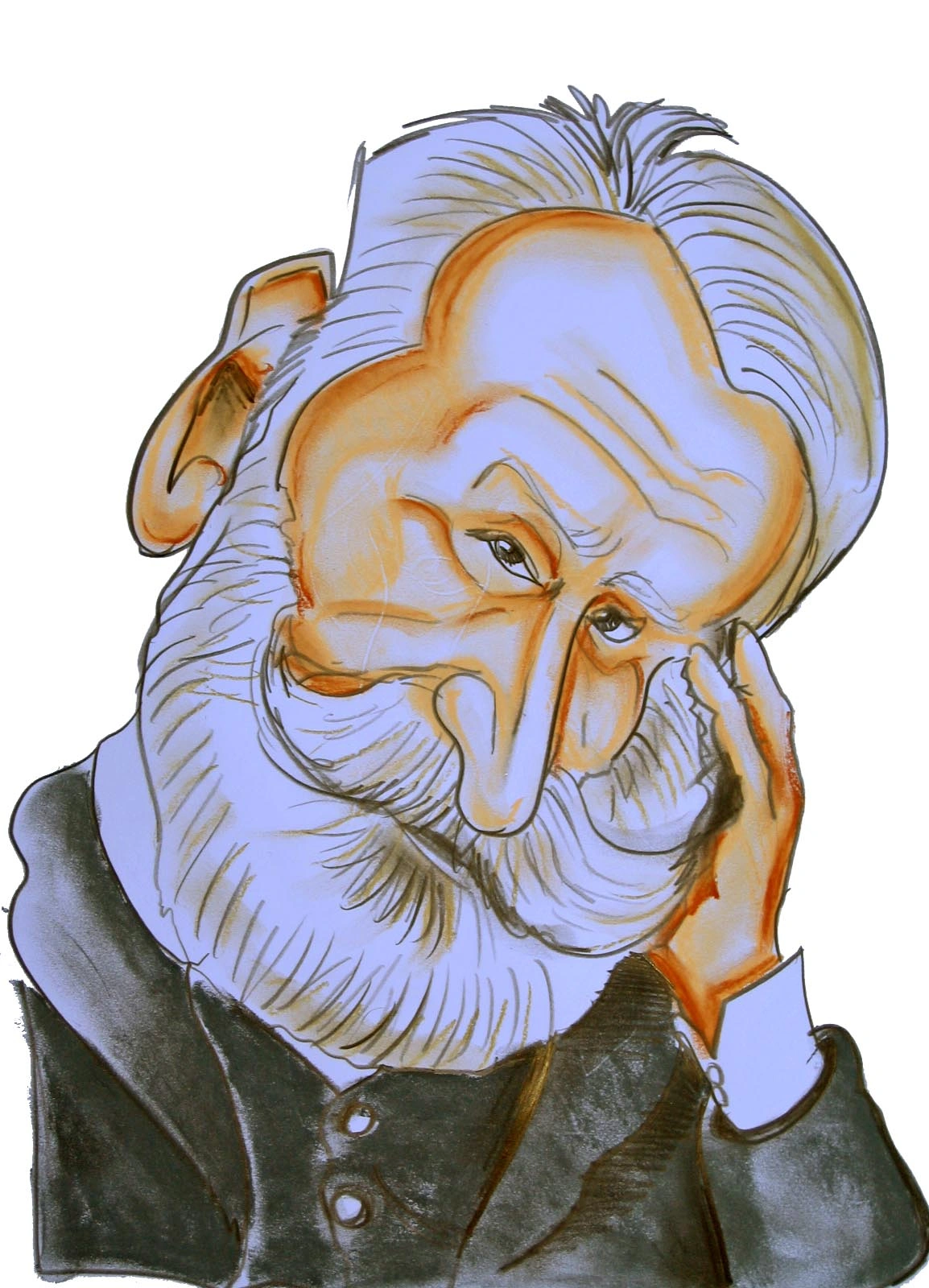

Extrait des Misérables, de V.Hugo: Cosette est seule dans la forêt, après avoir puisé de l'eau. "Au-dessus de sa tête, le ciel était couvert... de revenir là à la même heure le lendemain"

Le texte soumis à notre étude est extrait d'un ouvrage de Victor Hugo intitulé Les Misérables et paru en 1862, alors que son auteur, également homme politique, mais aussi dramaturge, poète et dessinateur, est en exil. Hugo est reconnu comme le maître du courant romantique, qui marqua la première moitié du XXème siècle. Ce mouvement, par opposition au classicisme, libère les genres du carcan des règles et retrouve un rapport individuel à la nature, seule capable de comprendre les tourments du poè...

- Paul SCARRON (1610-1660) - Épitaphe

- « AUSSI BAS QUE LE SILENCE » - Poème de Paul Eluard

-

-

Dans Emile ou De l'education, Jean Jacques Rousseau se montre hostile a un enseignement de la vie aux enfants par les fables. En revanche il ecrit que les fables peuvent instruire les hommes. Partagez vous cette vision ?

Dans Émile ou De l'éducation, Jean Jacques Rousseau se montre hostile a un enseignement de la vie aux enfants par les fables. En revanche il écrit que "les fables peuvent instruire les hommes". Partagez vous cette vision ? Fable : récit en vers ou en prose qui comporte une morale. Les fables appartiennent au monde de l'enfance, tout élève a déjà appris au moins une fable et l'a récitée en classe. Pourquoi penser qu'elles ne leur sont pas destinées ? La fable ou le conte, normalement rattachés au...

- Paul SCARRON (1610-1660) - Sérénade

- « À peine défigurée » - Poème de Paul Eluard

- Paul ARÈNE (1843-1896) - Sur un Eventail

- Jean de LA PERUSE (1529-1554) - À Vénus

-

Est-il préférable de lire une pièce de théâtre avant d'aller la voir au théâtre ?

Dès l'Antiquité, Aristote différencie deux modes littéraires : le mode narratif où « l'on imite en racontant » et le mode dramatique où « l'on imite les gens en pleine action ». Cette dernière définition est celle du genre théâtral, divisé entre la tragédie, qui montre des actions d'hommes supérieurs à nous, et la comédie, qui met en scène des hommes qui nous sont inférieurs. Reprise à la Renaissance, cette distinction marque profondément le théâtre jusqu'au XVIIIe siècle, alors qu'apparaît à ce...

- Paul SCARRON (1610-1660) - Au Roy

- « Belle et ressemblante » - Poème de Paul Eluard

-

- Figure humaine - Poème de Paul Eluard

- Jean PASSERAT (1534-1602) - Sur un mai

- Un feu distinct - Poème de Paul Valéry

- Jean MAROT (1463-1526) - De constance

- Jean de LA PERUSE (1529-1554) - Aux Muses

- Paul VERLAINE - Monsieur Prud'homme

- Au Bois Dormant - Poème de Paul Valéry

- Jean RACINE (1639-1699) - A Laudes

-

- Jean COCTEAU, Petite lettre à la dérive

- « UN FEU SANS TACHE » - Poème de Paul Eluard

- Jean BOUCHET (1476-1557) - Quand nous aurons bon temps

- Naissance de Vénus - Poème de Paul Valéry

- Jean PASSERAT (1534-1602) - A la lune

- Le Cerf se voyant dans l'eau par Jean de la Fontaine

- Jean DORAT (1517-1588) - Sur le nom de la Royne

- Jean Racine, Britannicus, II, 2.

-

- Jean RACINE (1639-1699) - Ode

- Paul et Virginie de Bernardin de Saint-Pierre